「SPACE(공간)」2023년 1월호 (통권 662호)

마곡문화관: 잃어버린 공간을 찾아서

박제된 건축유산은 지나간 시간의 무기체적 환상이며 더 이상 존재하지 않는 공간의 허상이다. 현재 살아있는 자들이 사라진 자들의 건물을 재현할 때, 그 공간은 과거라는 개념을 상징하는 표상일 뿐이다. 현재의 미약한 개입이 희미한 허상 속에서 증폭되고 무기체적 환상은 과거를 향한 욕망의 대상으로 변질된다. 반면 발굴된 유물과 유산 속에 내재된 공간은 역사성을 초월하는 숭고함을 품고 있다. 우리가 인지할 수 없고 기억할 수 없는 세상이 더 넓음을 목격하는 순간, 시간과 공간을 초월하며 지속되는 과거의 존재를 인정하게 되고, 특정한 개인의 향수에 젖어 객체화된 과거는 시간의 흐름이 정지된 과거의 표상일 뿐임을 깨닫는다.

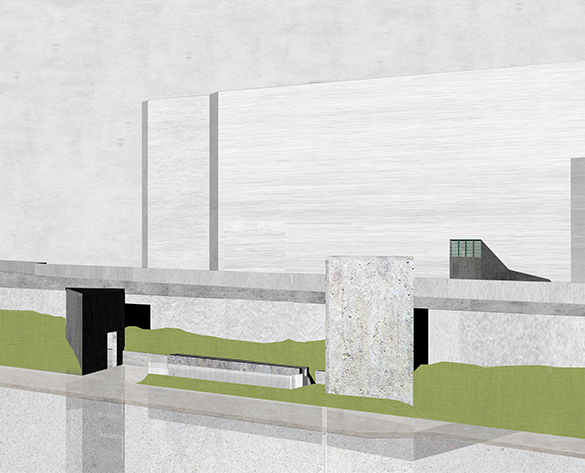

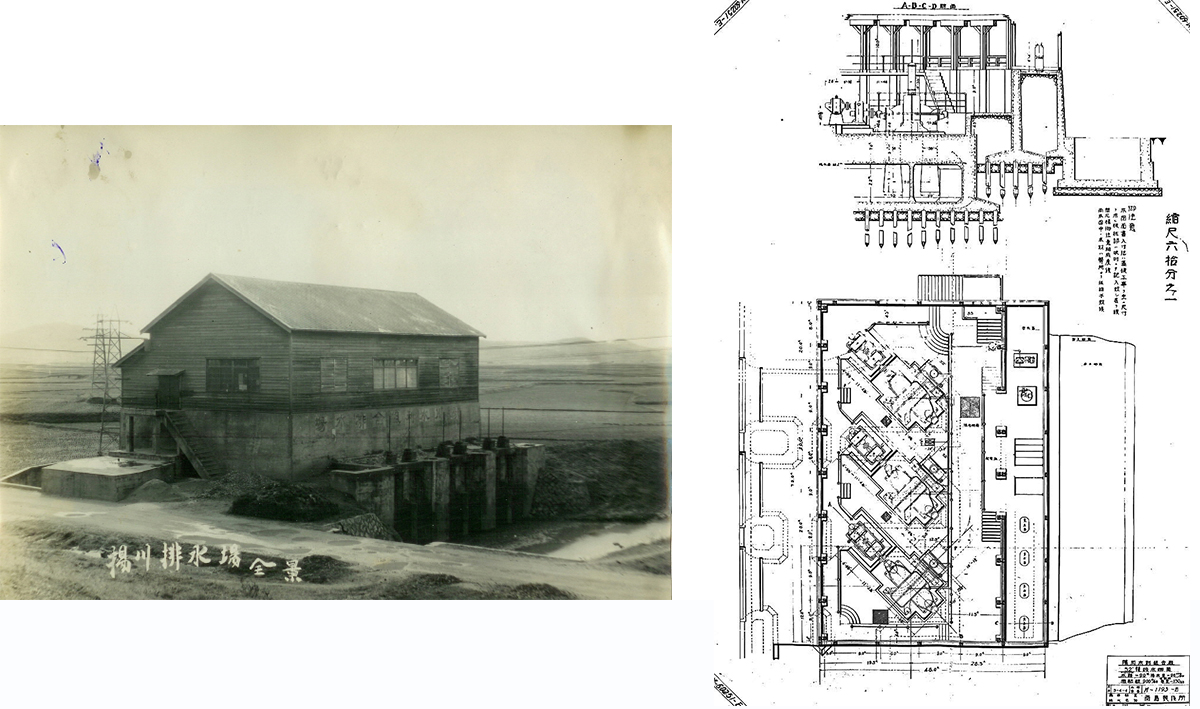

(왼쪽) 구 양천수리조합 배수펌프장 사진 / (오른쪽) 양천수리조합 개량공사준공도, 1928 (국가기록원 소장)

마곡문화관은 1923년 김포군 양동면 일대를 몽리 구역(저수지, 보 등 수리시설에 의해 물이 들어와 농사에 혜택을 입는 구역)으로 관리하기 위해 설립된 양천수리조합이 1928년에 세운 배수펌프장이었다. 현존하는 근대 산업시설물 중 유일한 농업 관련 시설물로 2007년에 등록문화재 제363호로 등록됐다.▼1 콘크리트 기단부 위에 왕대공 트러스로 구성된 목조 건물이 보존 및 복원됐고, 지상의 내부 공간은 현재 상태로 최대한 비워 사라진 기계들의 흔적과 어두운 공간 속으로 스며드는 빛을 통해 사색과 명상의 공간으로 유지했다. 지상 목조 구조물의 복원이 역사성을 지키기 위한 일이었다면, 지하수로 공간은 배수펌프장의 실체로서 마곡문화관의 정체성을 찾기 위한 상징적인 노력이었다. 1990년대 공장으로 임대되어 쓰이던 시기에 복개된 지하 공간▼2을 다시 파내는 작업은 사라진 과거의 표상을 실체로 전환하려는 의지의 실천이기도 했다. 30여 년 동안 땅속에 묻혀 사라진 공간을 경험했거나 기억하는 사람은 없었고, 지하수로의 보존 상태는 물론 존재 여부에 대한 확증이 없는 상태로 문헌자료에 의존하여 설계를 진행했기 때문이다. 공사가 시작되고 다시 모습을 드러낸 지하수로 속으로 처음 들어가, 망각 속에 존재하던 과거와 직면하고 도면 속의 시간으로 회귀할 때의 감정은 마치 소설 속 장소가 섬뜩하고 낯익게 다가오는 것과 비슷했다. 발굴된 지하 공간이 품고 있는 숭고함은 단순한 아름다움과 달리 두려움 없는 낯섦과 지워지지 않는 순수한 인상으로 남아 배수펌프장의 무기체적인 존재 속에도 시간이 흐르고 있음을 보여준다. 주체 없는 기억을 담고 있는 온전한 과거의 공간이 현재의 시간과 결합하여 물의 공간에서 사람의 공간으로 되살아났다.

ⓒ최승호

ⓒ최승호

세부 계획의 기본 원칙으로 배수펌프장을 세 개의 차별화된 수직 영역으로 분리했다. 상부 목조 건물은 복원 영역으로, 트러스 구조 및 실내외 건축 요소들을 문화재 복원의 원칙에 따라 충실하게 보존하고 복원해야 했다. 새로 추가되는 램프 및 계단은 문화재의 기존 재료와 구별되는 것을 원칙으로 삼았고, 물리적으로도 간격을 두었다. 가능한 범위 내에서 현존하는 재료들을 재활용했으나 심하게 훼손된 지붕의 경우 슬레이트의 형태와 질감을 재현하여 새로운 재료로 교체했다. 지상의 콘크리트 기단부는 전시 영역으로 설정하여 자유롭게 변형했다. 공장으로 사용되던 당시 추가된 개구부를 주 출입구로 활용하고 훼손된 하부 콘크리트 구조체를 보강했다. 공원 조경과 도로시설로 인해 변형되는 주변의 지형과 구분되도록 거리를 두었고, 건물을 마주할 수 있도록 옹벽을 추가하면서 테라스, 브리지, 계단, 램프 등을 통해 다양한 높이와 위치에서 건물 내부로 진입할 수 있게 했다. 내외부에 남아 있던 낙서도 그대로 두어 임의적인 과거로 회귀하는 것을 지양했다. 마지막으로 지하 공간은 발굴 영역으로, 인간의 기억이 아닌 무기체의 기억이 주체가 되는 낯선 역사성을 경험하는 곳으로 남겼다.

ⓒ최승호

ⓒ최승호

배수펌프장의 옛 도면과 기록사진을 바탕으로 설계를 구상했고 발굴 후 잔존하는 구조체의 상태에 따라 유연하게 대처하기로 했다. 땅 아래 묻혀 있던 공간을 다시 꺼내어 현재의 시간 속으로 귀속하는 것이 갖는 상징성 외에도 수로 및 콘크리트 지하 구조체를 전시 영역과 연결하여 전시의 진정성을 지키는 것이 중요했다. 배수펌프장을 체험하기 위해 물의 통로를 따라 공간을 경험하도록 하는 것이 어쩌면 당연한 결정이었던 것 같다. 마곡문화원을 통해 인간과 비인간 동식물은 물론 무기체들의 존재 역시 협업의 일원이 되는 경험을 할 수 있었다. 수문 옆 콘크리트의 균열 속으로 뿌리를 내려 살고 있는 버드나무는 유기체와 무기체의 경계를 넘나들며 마곡문화관의 매력을 함축된 이미지로 표현한다. 나무의 생명력은 비이성적인 연민의 감정을 자극하는 동시에 콘크리트의 물성에 유기적으로 연결되어 물체와 생명체의 경계를 흐리는 중요한 장면이다. 산업유산이라는 무기체 속에 스며 있는 과거는 객관성을 잃지 않는 매력의 주체로서 역사를 인식하는 범위를 넓혀줄 수 있다. 산업유산은 태생적으로 인간의 기억과 분리되어 있는 미지의 세계에 속하기 때문이다. 이제 산업유산을 재활용할 때뿐 아니라 모든 건물을 짓는 과정에서 참여하는 협업의 주체가 비인간 존재로 확장되어 생태 환경 전반을 아우르는 시대가 온 것 같다. (글 최춘웅, 진행 방유경 기자)

ⓒ최승호

ⓒ최승호

ⓒ방유경

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지

재활용 영역 -– 최춘웅(서울대학교) / 복원 영역 – 안창모(경기대

재활용 영역 -– 최승호, 박지은, 주명현, 표창연, 이민철

서울시 강서구 마곡동로 161

문화시설

350㎡

지상 2층, 지하 1층

12.6m

새한티엠씨

2015. 7. ~ 2016. 5.

2017. 3. ~ 2018. 10.

서울주택도시공사