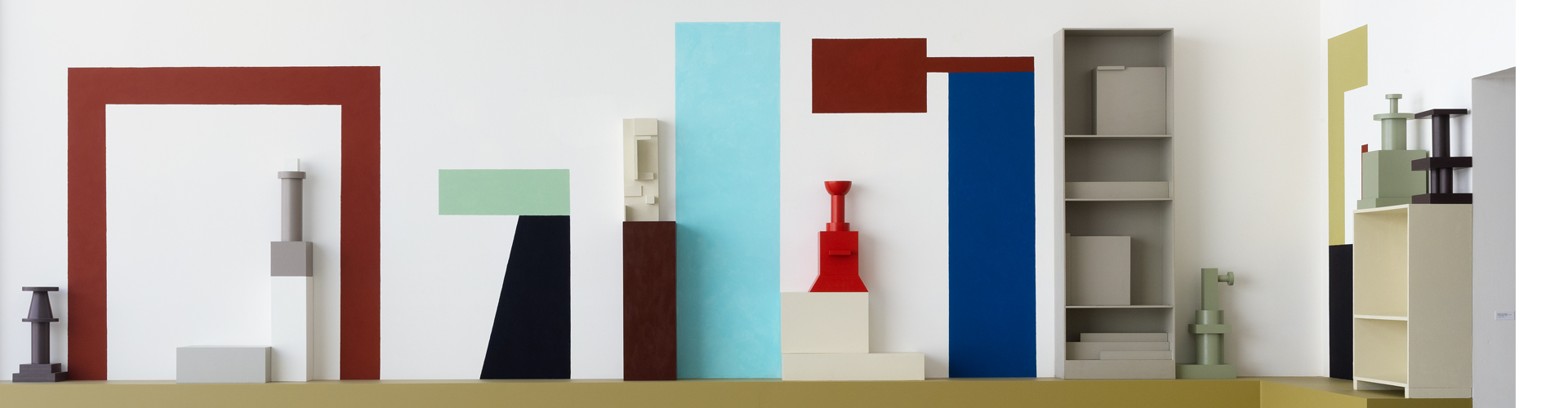

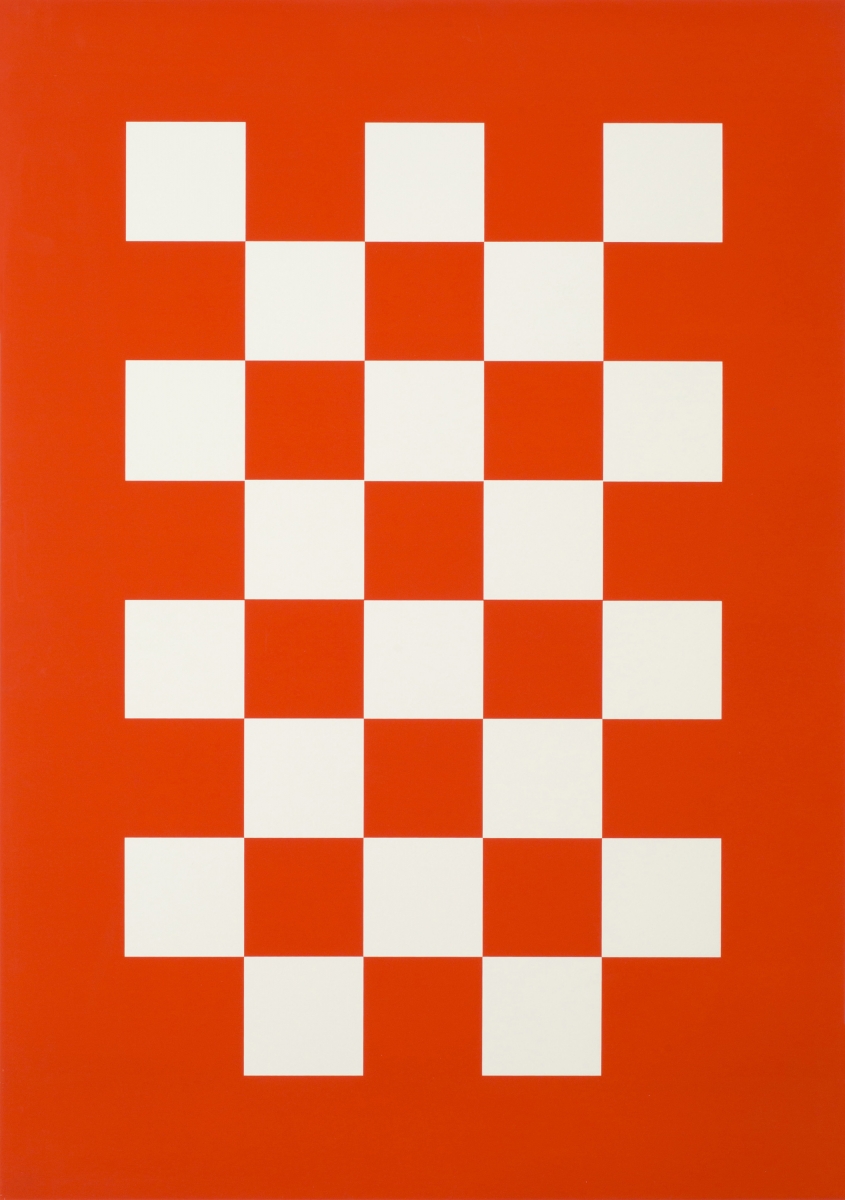

나탈리 뒤 파스키에(Nathalie Du Pasquier)는 예술가다. 그녀는 평생을 예술가로 살며, 화가이자 조각가로서 융합이라는 현대의 화두 속에서 작업하고 있다. 시점을 혼합하고 2차원과 3차원을 결합해 공간 내 설치 작업으로 (아직은 실내로 한정된) 작품을 만들어낸다. 뒤 파스키에는 1981년 에토르 소트사스 주니어(Ettore Sottsass Jr.)를 주축으로 설립된 멤피스 그룹(Memphis Group)의 공동 설립자이자 디자이너로서 다채로운 색상의 정교한 일상용품들을 내놓았다. 그녀는 멤피스 그룹으로 활동하던 때를 작가에게 가장 결정적인 시기라기보다는 지나온 긴 여정 중 하나의 에피소드로 기억한다. 19세기 보르도의 날염 직물 제조업 앵디앵느(Indiennes)와 관련된 가문에서 태어난 뒤 파스키에는 18~19살 무렵 고향의 정적인 일상에서 벗어나고자 여행을 떠났다. 일상으로부터의 탈출, 내면세계를 향한 탐구, 충동적이고 집중적인 그림 작업은 그녀의 젊은 시절 중 일부가 되었다. 그녀에게 아프리카는 자신만의 시각을 패턴화하고 종이에 구체화하여 새롭게 재구성한 장면을 담기 시작한 출발점으로 의미가 있다. 자유 또는 유희라고 표현할 수 있는 새로운 생활방식과 사고체계를 자신의 이념으로 삼았는지도 모른다. 1987년, 뒤 파스키에는 화가가 되기로 결심한다. 디자이너로 활동한 덕에 그녀는 엑소노메트릭 투영법(axonometric projection)과 손을 이용한 제도법을 능숙하게 구사하여 일반적인 회화 작업에 활용할 수 있었다. 구성이란, 기하학적 도형부터 병, 조각 유리, 신발 등과 같은 일상 속 물건에 이르는 여러 사물을 조합하여 상호적 관계를 형성하는 방식이다. 아메데 오장팡(Amédée Ozenfant), 페르낭 레제(Fernand Léger), 르 코르뷔지에(Le Corbusier)를 비롯한 순수주의자들의 오브제와 그들의 색깔(바랜 녹색, 바랜 파란색, 바랜 붉은색 등)을 떠올려본 다음 뒤 파스키에의 작품을 보면 연관성이 뚜렷해질 것이다. 멤피스 시절 그녀는 왜곡된 형태, 비서구적 어휘와 더불어 몬드리안의 색깔(원색의 노란색, 파란색, 빨간색)을 떠올리는 높은 채도의 색깔을 사용했다. 2차원과 3차원 공간에 대한 뒤 파스키에의 끊임없는 탐구는 그녀의 트레이드 마크이자 그녀만의 고유한 영역이 되었다.

김승덕(김): 어릴 때 여행을 많이 했는데 특별한 계기가 있었나? 이후 1979년에는 밀라노로 옮겼는데 당시 밀라노 예술계는 어땠나?

나탈리 뒤 파스키에(뒤 파스키에): 이탈리아에 오기 전까지 딱 두 번 보르도 밖으로 멀리 여행을 떠났다. 1975년 18살이 되자마자 서아프리카로 9개월 동안 여행을 떠났고, 다음 해에는 호주와 인도를 4개월 동안 여행했다. 당시 많은 유럽 젊은이들이 그렇게 했다. 앞으로 무엇을 하고 살아야 하는지, 내가 알고 있던 세상의 대안이 존재하는지를 알아내기 위한 하나의 방편이었다. 그 시절 나를 있게 한 지역의 발전을 위해 내 자신을 바쳐야 한다고 생각했던 것 같다. 그러면서도 프랑스가 아닌 어딘가 다른 곳에서 살고 싶었다. 그래서 이탈리아로 오게 되었다. 1979년 9월에는 밀라노로 옮겼는데 나는 그곳을 좋아하게 되었고 숙소도 마음에 들었다. 그때 나는 예술에 대해 아무것도 몰랐고 관심조차 없었다. 디자인에 대해서도 아는 게 전혀 없었다.

김: 2016년의 인터뷰에서 어린 시절 예술과의 첫 만남에 대해 이야기했다. 보르도에서 보낸 생활은 어땠나? 무엇이 당신을 예술가로 만들었나?

뒤 파스키에: 어린 시절은 평범하고 평화로웠다. 부모님은 자신의 관심사를 공유해주었는데, 어머니는 보르도 시 장식예술박물관 관장이었고, 아버지는 바이러스 학자였다. 그때 나는 그림을 그리지도, 악기를 연주하지도 않았다. 학교 성적도 썩 좋지 않았다. 어쩌면 그런 것들이 지금의 나를 있게 한지도 모르겠다.

김: 아프리카가 패턴에 대한 영감을 주었나? 특히 아프리카 직물에서 영감을 얻진 않았나? 일반적으로 작업할 때, 패턴을 어떻게 이해하고 그것을 어떻게 활용하는가? 색깔이나 참고 자료를 다루는 본인만의 원칙이 있는지?

뒤 파스키에: 밀라노로 옮기자마자 어떤 공부도 하지 않은 상태에서 일을 시작했고, 당시 밀라노 지역에서 번창하던 직물 공장들에 패턴 디자인을 팔았다. 아프리카에 머무는 동안 아름다운 날염직물로 옷을 만들어 입는 사람들의 자태에 매료되었다. 그들은 밝고 때로는 유머스럽기까지 했는데 그들이 옷을 입는 방식 때문이기도 했다. 내가 직물 디자인을 시작했을 때 그 기억이 남아 있었던 것 같다. 그렇다고 내가 아프리카풍 패턴을 디자인하려 했던 것은 아니다. 우리는 아프리카 사람과 다르게 생겼고, 그런 패턴은 우리에게 잘 어울리지도 않기 때문이다. 나는 다른 나라를 여행할 때나 어떤 길목에서 방향을 바꿀 때나 이미 존재하던 영향, 패션 시장이나 무역 규칙의 흐름에 따라 움직였던 것 같다. 직물은 수백 년 전부터, 사람들이 그들 고유의 의상을 입고 여행을 시작한 때부터 서로 다른 문화들 사이에 교류가 있었음을 보여주는 매우 흥미로운 증거물이다. 내가 직물을 디자인하는 방식은 어떤 특별한 과학을 필요로 하지 않는다. 어떤 원칙도 필요 없다. 사용자가 그것을 좋아하는가 그렇지 않은가가 중요할 뿐이다.

김: 기본적으로 당신은 화가다. 고전주의 화가라고 할 수 있겠다. 이 말에 동의하는가? 그리고 당신의 드로잉과 회화 작업 방식은 3차원에서 쓰이는 기법과 연결된다. 엑소노메트릭 투영법이 그 예다. 그런 기술이나 방식을 어떻게 본인의 회화 작업에 활용하는가?

뒤 파스키에: 그렇다. 나는 화가다. 나를 고전주의 화가라고 불러도 좋다. 왜냐하면 나는 캔버스에 유화를 그리고, 내 앞에 놓여 있는 사물을 묘사하기 때문이다. 하지만 인상파 화가는 아니다. 세상을 있는 그대로 그리는 것을 더 좋아한다. 동양식 화법에서는 건축물이나 공예품을 묘사할 때 엑소노메트릭 투영법을 사용한다. 이것은 기법이라고도 할 수 없다. 어쩌면 ‘사전 투시(pre-perspective)’ 기법이라고 표현할 수 있겠다. 이것은 내 디자인 프로젝트를 보여주는 방식이기도 하다. 하나의 그림으로 많은 것을 보여줄 수 있기 때문에 이 방식을 사용한다. 나는 수많은 것들을 봐왔다. 그중 많은 것들이 나에게 감동을 주고, 흔적을 남기고, 내가 세상을 보는 방식을 조금씩 바꾸어놓았다.

김: 정물화식 구성에 관해 이야기하자면 당신 작품에는 매우 특별하고 흥미로운 매력이 있다. 당신이 사물과 구도를 다루는 방식은 우리를 물성을 초월한 어딘가로 인도한다. 당신 작품 속 정물이나 사물에 대해 더 설명해줄 수 있는가?

뒤 파스키에: 주요 작품 주제가 정물인 만큼 오브제와 사물에 관심이 많다. 쌓여 있거나 모여 있는 사물과 그들 사이의 관계성에 흥미를 느낀다. 젊은 시절, 그러니까 그림을 그리기 전에 한국 정물화에 관한 책을 읽다가 오브제를 표현하는 방식에 매료되었다. 그것은 정말 많은 것을 표현할 수 있다. 다양한 오브제를 사용하여 특정 구조를 만들기도 하고, 무엇을 보여줄지를 선택하여 의미를 부여하기도 한다. 부가적인 설명도 필요 없다. 어떠한 메시지 없이, 침묵만 존재할 뿐이다. 나의 캔버스 유화 작업 방식은 당연히 매우 서구적이고, 특정 양식이나 인물을 흉내내지 않는다. 나는 그 침묵을 좋아하고 그림을 그리며 보내는 시간을 좋아한다.

김: 작품이 점차적으로 2차원에서 3차원으로 바뀌었다. 이에 대해 이야기해줄 수 있는가? 평면과 입체의 경계에서 예술가이자 디자이너로서 활동한 탓인가?

뒤 파스키에: 약 20년 전, 내가 표현하고 싶은 것을 직접 만들어보았는데, 이를 계기로 추상화에 흥미를 느끼기 시작했다. 내가 만든 것은 나무조각들에 그림을 그리고 기하학적 형태로 구성해놓은 것이었다. 그것은 어떤 것도 묘사하지 않았고, 이미 존재하는 그 어떤 것도 닮지 않았다. 작업이 끝나자 완성된 그림은 더 이상 정물화로 보이지 않았다. 이전 작품들만큼 정확하게 표현한 것임에도 그 정체를 알 수 없었기 때문이다. 그 이후로 모델 없이 캔버스에 직접 추상화를 그리기 시작했다. 그림과 사물의 경계에 구성을 만들기 시작한 것도 이때다. 안 될 이유가 있는가? 화병이 오브제인 것처럼 결국 그림도 오브제다. 이것은 아주 오래전부터 이어져 내려온 생각일 수도 있다. 고급과 저급 문화 사이의 위계를 무너뜨린다는 에토르 소트사스의 아이디어를 따랐던 멤피스 시절 우리는 플라스틱 라미네이트를 대리석이나 은과 결합하기도 했다.

김: 당신 작품은 어떻게 진화하고 있는가? 전시라는 기회가 작품 제작에 영향을 끼치는가?

뒤 파스키에: 많은 전시를 진행 중인 이 순간에도 나의 작품은 조금씩 변하고 있다. 전시가 있기 때문에, 서로 다른 유형의 사물들을 이전보다 더 많이 조합하는지도 모른다. 이는 오랜 세월 공들여 만든 긴 알파벳을 활용해 새로운 문장을 만드는 것과 같다. 나는 이전 작품을 원료로 삼아 새로운 작품을 만든다. 어쩌면 나이의 영향일 수도 있는데 이전에 작업한 것들을 모아 그것에 쓰인 디자인이나 패턴을 살펴본다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지