「SPACE(공간)」 2024년 8월호 (통권 681호)

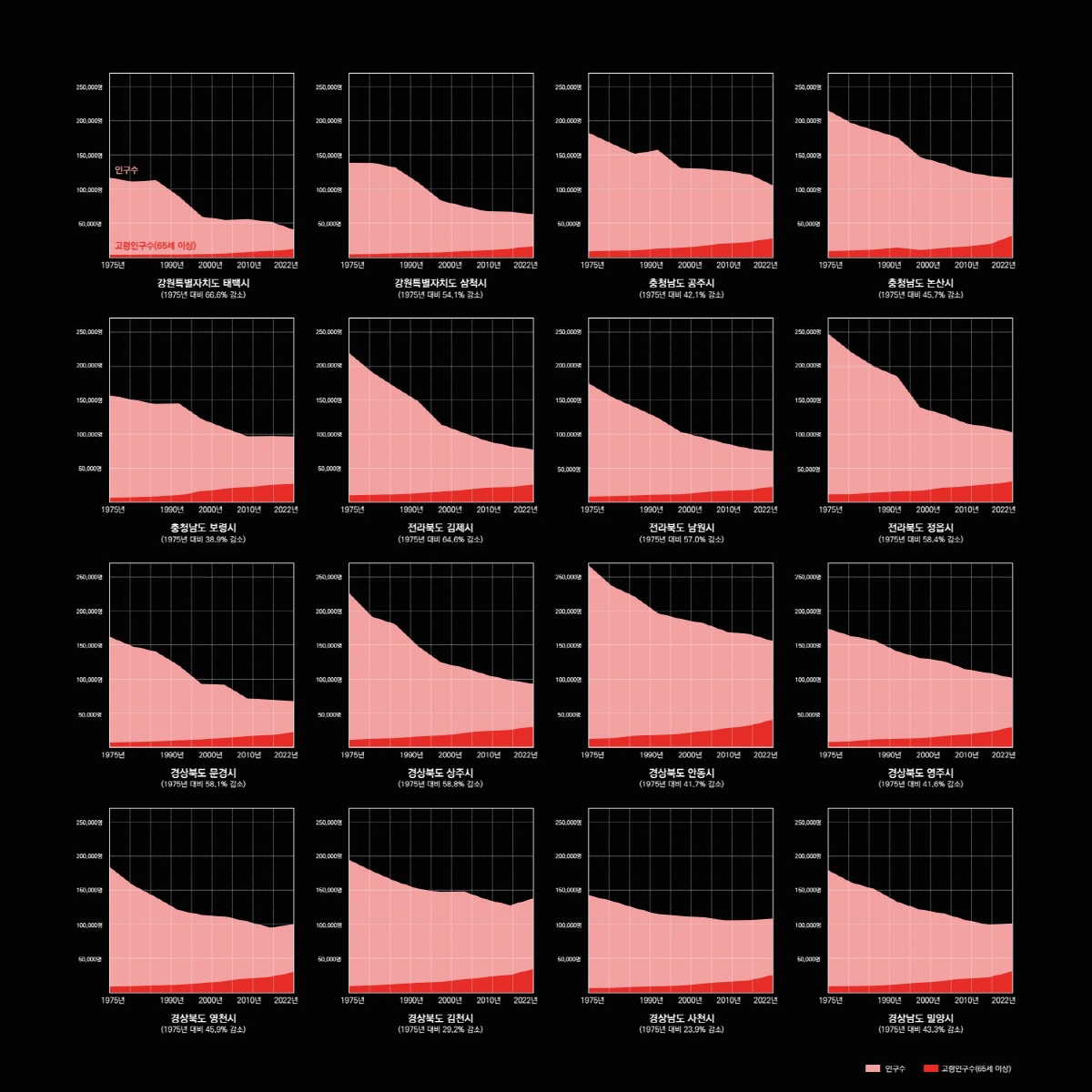

급격한 인구 감소로 중소도시의 체계가 뿌리부터 흔들리고 있다. 이에 대해 도시·건축계는 충분히 알고 있나? 중소도시의 재건을 위해서는 이제껏 답습해온 재생과 활성화의 관성에서 벗어나 변화를 직시하고 받아들이는 시각이 필요하다. 중소도시포럼은 바로 이 지점에서 출발한다. 공적 연구 대상에서 쉬이 배제되어온 수도권 밖의 현상을 주시하고, 위기를 대신할 도시·건축적 대안을 찾는다.

[Series] 소멸의 가능성, 중소도시포럼

01 수도권 밖에서 어떤 일이 벌어지고 있나

02 도시 농도

03 도시 천공

04 소거 계획

05 덧대기 건축

06 세계적 중소도시

07 탄력적 중소도시

08 환상적 중소도시

09 중소도시의 밖

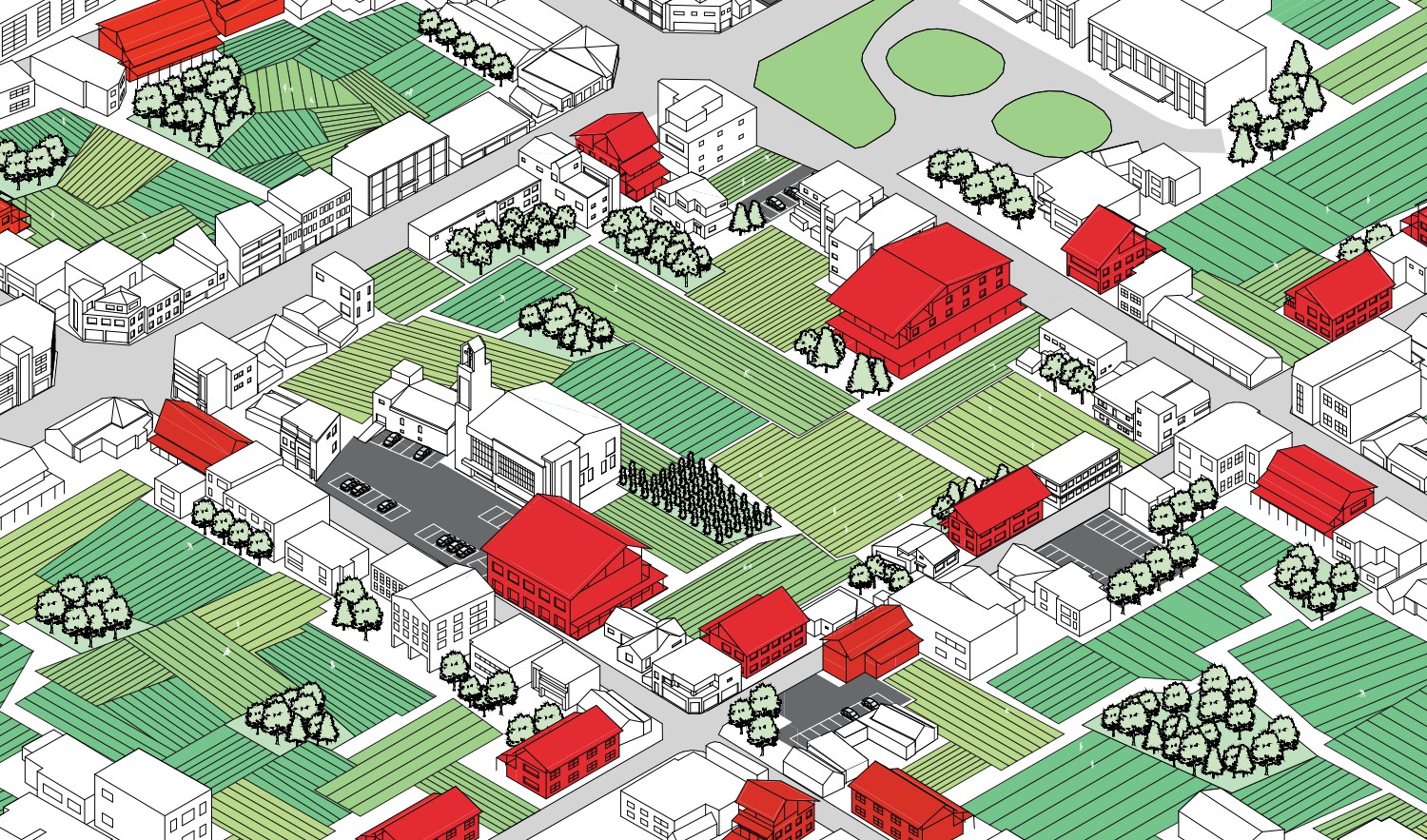

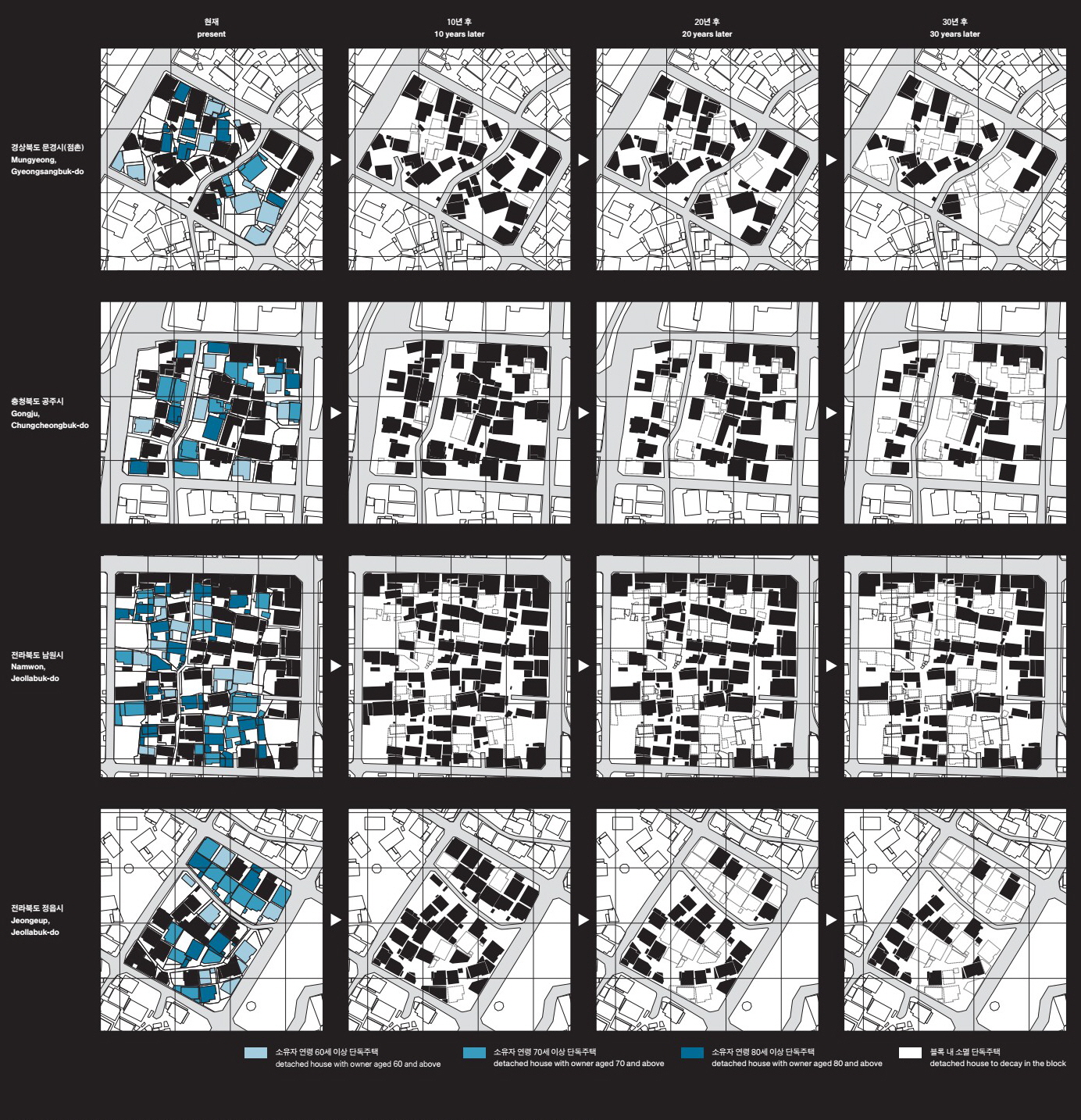

지난 호 중소도시포럼이 관찰한 ‘천공현상’의 패턴대로라면, 중소도시 구도심 블록은 군데군데 구멍이 나다 못해 종국에는 기존의 형체를 아주 잃어버리는 처지에 이르게 된다. 여기에 중소도시포럼은 새 옷을 골라 입히는 대신 최소한의 수선을 제안한다. 소멸압력을 지렛대 삼아 짓기보다 지우기를 우선하는 방식. 그렇게 상상한 ‘중밀도 도농혼합도시’는 자본, 사람, 젊음은 부재할지 몰라도 중소도시의 형국과 그 안의 삶을 충실히 반영한다.

중밀도 도농혼합도시. 중소도시의 해체되어가는 블록에 전략적인 소거와 개입으로 새로운 형태를 부여한다.

소멸압력이 발생하는 지역에서 대도시와 같은 대규모 개발을 기대하기는 어렵다. 소멸압력이 있는 곳에는 자본, 사람, 젊음이 모두 부재하기 때문이다. 이렇듯 활용 가능한 자원이 부족한 조건에서는 최소의 개입으로 최대의 효과를 발생시키는 전략이 요구된다. 이를 위해 먼저 개입이 필요한 지점과 그렇지 않은 지점을 구분해야 할 것이고, 개입이 필요한 지점에도 우선순위를 부여해 가장 시급한 곳에서부터 순차적으로 개입하는 식의 전략을 펼쳐야 할 것이다. 또한 그곳에서 활용 가능한 자원을 최대한 동원해야 한다. 대도시에 개발압력이 작용하듯 중소도시에는 그와 반대되는 소멸압력이 작용한다. 대도시가 개발압력이라는 힘에 기대어 밀도 높은 건조 환경을 축조하듯 중소도시는 소멸압력이라는 힘을 활용해 새로운 형태의 저밀도 도시 모델을 만들 수 있지 않을까? 이는 소멸압력에 무력하게 순응하거나 반대로 그것에 저항하기보다 그 힘을 이용하는 태도일 때 가능하다. 여기에는 무언가를 짓기보다 무언가를 지우는 방식으로 도시에 새로운 형태를 부여하는 계획이 요구된다.

(하략)

※기사 원문은 월간 「SPACE(공간)」 681호(2024년 08월호) 지면에서 더 많은 자료와 함께 확인하실 수 있습니다.

향후 30년간 중소도시 블록 형태의 변화 양상 시뮬레이션. 30년 후부터는 블록이 거의 해체되는 수순에 이르러 더 이상 그 원형을 알아볼 수 없는 상태가 된다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지

이장환, 이상현

이장환과 이상현이 결성한 중소도시포럼은 대도시권역 밖의 변화를 관찰하고 잠재된 가능성을 탐색하는 연구 그룹이다. 이장환은 어반오퍼레이션즈 대표로 도시, 문화, 건축 전반에 관심을 두고 작업하고 있으며 홍익대학교 겸임교수로 재직 중이다. 홍익대학교 건축학과와 서울건축학교(SA)를 졸업했고 델프트 공과대학교 건축대학원을 우수 졸업했다. OMA에서 건축가로 활동하며 카타르 국립중앙도서관 설계와 더불어 다수의 아시아, 유럽, 중동 프로젝트를 수행했다. 이상현은 대구광역시 도시디자인과 주무관이자 독립 도시연구가이다. 한양대학교 도시공학과와 델프트 공과대학교 도시대학원을 졸업했고, 이후 팜보트 어반 랜드스케이프에서 도시 디자이너로 근무했다.