인간에게 가장 중요한 공간은 무엇일까? 태어나고 자라 죽음에 이르는 생과, 잠에서 깨어나 다시 잠들기까지 일상을 보내는 주거 공간이다. 하지만 그 존재가 익숙해서인지, 우리는 주거 공간의 소중함을 잊고 살아간다. 이번 기사에서는 두 편의 영화를 통해 주거 공간이 갖는 의미와 가치에 대해 들여다본다. 첫 번째 영화 ‘가가린’(2020)은 관리부실로 거주 부적합 판정을 받아 철거가 예정된 가가린 공공 주택 단지에 홀로 남아 건물을 지키는 주인공 유리의 이야기를 담고 있다. 가가린은 파리 외곽의 주거 문제를 다루는 동시에 한 소년의 공간에 대한 애정과 그곳에서 우주비행사의 꿈을 키워나가는 과정을 그린다. 두 번째로 영화 ‘봉명주공’(2022)은 청주 봉명주공아파트의 재건축으로 인해 삶의 터전을 떠나야만 했던 주민들의 모습을 다큐멘터리 형식으로 풀어낸다. 두 영화는 주거 공간이 한 개인에게 어떤 의미를 지니는지, 나아가 오늘날 주거와 이주의 문제를 어떻게 바라볼 것인지에 대한 화두를 던진다.

사라지지 않는 유토피아

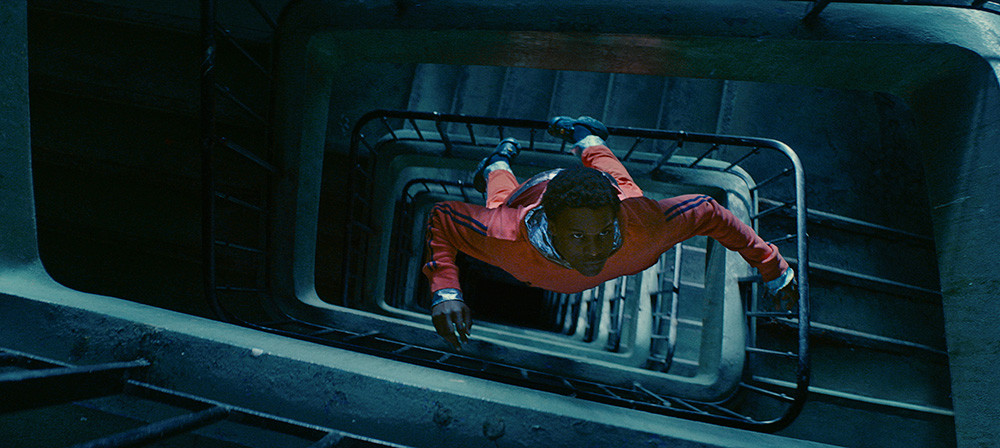

영화 ‘가가린’ 스틸 이미지 (제공 = 엣나인필름)

영화 ‘가가린’ 스틸 이미지 (제공 = 엣나인필름)

누구에게나 그렇듯 유리에게도 유토피아는 지키고 싶고, 바라온 공간이다. 사람들의 생활이 담긴 가가린도, 매일 꿈꾸던 우주의 공간도 그렇다. 사람 소리가 들리던 가가린과 반대로 유리의 우주선 공간은 고요하다 못해 삭막하다. 영화에서 두 공간은 대조적으로 표현된다. 가가린을 지키기 위해 홀로 남겨진 유리의 외로움과 광활한 우주에서 나 홀로 맞닥뜨려야 하는 적막함이 교차한다. 유리에게 가가린을 떠나는 것은 이웃과 상상 속 세계를 저버리는 것이자 모든 것을 잃어버리는 것과 다름없다. 가가린에서 유리는 홀로 숨어 우주선 공간을 만들고, 그곳에 다시금 생명이 깃들기를 바라는 마음으로 식물을 키우고 재배하며 자급자족의 삶을 이어나가기 위해 노력한다. 하지만 이미 관리 부실로 거주 부적합 판정을 받은 가가린은 끝내 허물어진다. 그렇게 유리에게 가가린은 사라지지만, 꿈과 상상을 키워왔던 추억의 공간으로 영원히 남게 된다. 건물은 철거되어도 유리의 꿈은 사라지지 않는다.

영화에서는 철거된 건물들의 간판을 ‘건물의 무덤’이라 표현한다. 이는 마치 사라진 건물을 의인화하듯, 추억과 기억이 담겨있지만 더 이상 실체는 없는 삶과 죽음이라는 생애를 보여준다. 또한 모스부호로 SOS 신호를 전달하는 유리의 모습은 사회의 주거 문제와 맞물려 한 개인의 기억이 담긴 공간이 사라지는 사건에 대해 고발하는 소리 없는 아우성처럼 들린다.

유리의 가가린은 존재할 수 없는 유토피아였을까? 가가린은 이미 사라졌다. 하지만 유리가 만든 우주라는 무한의 공간에서는 마음껏 꿈꾸고 모든 추억을 기억할 수 있다. 지키고 싶은 소중한 것이 눈앞에서 허물어져가는 과정 속에서도 그는 절망하지 않고 자신만의 유토피아를 만들어간다. 희망적이고도 비극적인 상황을 그려내는 영화는 유리의 외로움과 꿈을 동시에 보여준다. 우리는 과연 어떤 유토피아를 꿈꾸고 있을까? 우리가 지키고자 하는 꿈의 공간은 무엇일까? 영화가 던진 질문을 지금 여기에서 곱씹어볼 차례다. (박예은 학생기자)

장소의 상실 : 멈추기, 기억하기

영화 ‘가가린’ 스틸 이미지 (제공 = 엣나인필름)

영화 ‘가가린’ 스틸 이미지 (제공 = 엣나인필름)

노후화된 건물은 철거된다. 건물이 철거된 땅에는 새로운 건물이 들어선다. 물건이 제 기능을 다하면 버려지듯 간단한 논리지만, 이 사실은 때때로 받아들이기 어렵다. ‘가가린’의 주인공 유리는 노후화된 가가린을 지키기 위해 많은 노력을 들인다. 영화 속 사람들에게 ‘가가린’은 건물이 아니라 마치 생명을 가진 존재처럼 받아들여진다. 철거를 위해 사람들이 빠져나간 모습을 ‘죽음’이라고 표현하고 가가린이 철거되는 날에 주민들이 모여드는 모습은 장례식을 연상시키기도 한다.

인문지리학에서 공간과 장소라는 개념을 구분한다. 공간은 면적이나 부피를 가진 물리적 개념으로 정의되는 한편, 장소는 인간의 주관과 감정이 녹아 특수한 의미를 부여 받는 곳으로 정의된다. 공간에 ‘멈춤’을 통해 의미가 부여될 때 장소가 된다. 가가린에 ‘멈추지’ 않았던 사람들에게 가가린은 그저 흔한 건물이고 공간이다. 영화 속 공무원들은 객관적 지표를 통해 가가린을 철거하기로 판단한다. 그러나 유리에게 가가린은 장소로 존재한다. 장소로 새로운 의미를 부여받은 가가린은 객관적 지표로 판단할 수 없는 가치를 지닌다. 철거가 진행되는 와중에도 유리가 가가린을 떠나지 못하는 이유는 그곳에 외부인이 판단할 수 없는 가치가 존재하기 때문이다.

오늘날 건물은 경제적 관점에서 그 가치가 결정되지만, 객관적인 지표로 판단할 수 없는 가치들이 여전히 존재한다. 그렇기에 누군가에게는 특별하지 않을지라도 다른 누군가에게는 중요한 장소일 수 있다. 사라질 장소에 남기를 꿈꾸는 유리의 모습은 미련해 보일 수 있지만, 건물이 빠르게 사라지고 세워지는 과정 속에서 장소의 상실은 낯선 이야기가 아니다. ‘가가린’은 장소에 대해 말한다. 장소의 상실이 보편화된 시대에서, 장소에 대한 기록은 우리에게 무엇을 남길까. (이서현 학생기자)

나무와 나눠온 이야기

영화 ‘봉명주공’ 스틸 이미지 (제공 = 시네마달)

영화 ‘봉명주공’ 스틸 이미지 (제공 = 시네마달)

봉명주공의 아담한 크기를 웃도는 나무들의 키는 아파트 주민들과 함께 살아온 세월을 가늠케 한다. 넓은 아파트 간격 속 자라난 무성한 수풀과 함께 사람들도 자랐다. 같은 눈높이에서 자연의 성장을 지켜보는 봉명주공의 사람들은 이웃이 되었다. 주민들은 함께 기른 야채로 김장을 담그기도 하고 같은 나무에서 열매를 따 먹기도 했다. 봉명주공은 아파트 단지가 아니라 담 낮은 마을이었다.

“작년까지는 조심해서 따더니. 이제는 마지막이라고 가지째 부러뜨리더라.” (영화 <봉명주공> 중 주민 인터뷰 발췌)

이제 봉명주공의 땅에는 거대한 아파트가 뿌리내리고 그곳은 시멘트로 채워진다. 더 이상 뿌리를 뻗을 수 없는 나무들은 딱 죽을 정도로 베어지거나, 운 좋으면 산 채로 실려 나가기도 한다. 영화 속 감나무 아저씨는 함께 길러왔던 나무가 함부로 대해지는 것에 마음이 불편한 듯 보였다. 아파트가 비어가는 만큼 나무에 대한 마음도 텅 비어버린 걸까. 꺾인 감나무는 사라질 도시에 대한, 또 그 도시를 지속하고자 했던 봉명주공 공동체에 대한 상실감을 보여준다.

기존의 주거지가 사라진 자리를 빼곡히 차지한 빌딩들이 몰아냈던 것은 단순히 숲과 나무가 아니라 그 속의 이야기였을 것이다. 영화 초반 쓰러졌던 봉명주공의 수호신, 버드나무는 영화 후반에 다시 그 모습을 드러낸다. 빌딩 숲에 가려 사라졌던 사람과 사람 간의 교류, 자연과 인간의 만남. 그 사이의 모든 연결됨을 버드나무와 영화 ‘봉명주공’은 기억한다. 봉명주공의 주민들을 반기듯 벚나무가 꽃을 흩날리던 자리엔 새로운 사람들, 새로운 보금자리가 들어서기 위해 하얀 가림벽이 세워진다. 그 순백 뒤에 어떤 이야기의 뿌리를 남겼어야 하는지 질문을 남긴다. (조하연 학생기자)

공간은 추억을 담아 사람의 뿌리가 된다

영화 ‘봉명주공’ 스틸 이미지 (제공 = 시네마달)

나무는 쓰러졌고 주민들은 떠나갔으며 봉명주공은 철거되어 갔지만, 추억은 그들이 사라진 곳에 남아 끝까지 자리를 지켰다. 그래서일까, 주민 다수가 반대했던 봉명주공 재개발 사업은 2019년 착수했지만, 한쪽에서는 굴삭기가 아파트를 무너뜨림에도 대다수의 주민은 최대한 이주를 최대한 미루고 있었다. 감독은 그 과정을 카메라에 가감 없이 담아, 주민들의 추억과 철거 과정을 병치하며 관객에게 말을 걸어온다.

“이 집이 살기엔 좋았어요. 앞에 차도 있지, 조용하고, 모과도 엄청 많이 달리거든… 우리 신랑은 가끔가다 눈물 흘려. 여기 이사 와서 애들 다 키워내고, 아들 딸 결혼 잘하고…” (영화 ‘봉명주공’ 중 주민 인터뷰 발췌)

그들에게 봉명주공은 단순한 아파트가 아니었다. 그곳은 누군가에겐 출생지였고, 다른 누군가에겐 자신이 자라온 배경이며, 자식을 키워낸 소중한 공간이었다. 그들의 고향, 배경, 놀이터이자 정원이었던 봉명주공은 영화에서 나무가 베어지듯 손쉽게 사라져 갔지만, 그곳에서의 추억은 주민들을 재건축 이주 기간이 끝날 때까지도 남게 했다.

‘봉명주공’은 청주에 있던, 이제는 사라진 한 아파트에 대한 영화다. 하지만 누구에게나 자신만의 봉명주공은 있다. 영화 ‘가가린’ 주인공의 아파트부터, 재건축으로 이주하게 된 도시의 수많은 빌라, 유년기의 추억이 깃든 주택까지, 누구에게나 존재하며 또 사라졌을지 모르는 추억의 장소가 그곳이다.

‘공간’은, 영역을 뜻하는 보편적인 단어다. 하지만 사람은 그곳에서 추억을 쌓고, 기억을 축적하며 자신의 배경이자, 뿌리로 만든다. 우리는 개발과 보존 사이에서 끊임없이 고민하고 선택해야 하는 사회에서 살아가고 있다. 시장의 논리에 따라 행해지는 재개발도 때로 필요할 것이다. 하지만 그 때문에 사라지는 기존의 무형적 가치의 중요성에도 귀를 기울여야 한다. 우리 모두 각자의 봉명주공을 떠올려 보자. 각자의 주거 공간에는 각자의 추억, 각자의 뿌리, 그리고 각자의 인생이 있다. (강영우 학생기자)

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지