「SPACE(공간)」 2023년 6월호(통권 667호)

박길룡 건축을 찾아서: ‘보화각의 건축가가 박길룡이 아니라면?’에 대한 반론

김현섭(고려대학교 교수)은 「SPACE(공간)」 662호(2023년 1월호)에서 ‘보화각의 건축가가 박길룡이 아니라면?’이라는 글을 게재했다. 건축계의 문헌과 간송미술관 및 미술계의 문헌을 연대기에 따라 분석할 때 박길룡이 보화각을 설계했음을 입증하는 객관적 자료가 부재함을 지적한 것이다. 본 논고는 이에 대한 정인하(한양대학교 교수)의 반론이다. 잡지와 신문 지상에 발표된 박길룡의 건축이론을 바탕으로 박길룡의 작업들 사이에 드러나는 평면, 설비, 구조, 디테일의 유사성을 밝히며 보화각과 박노수 가옥의 설계자가 박길룡임을 주장한다.

보화각 전경 ⓒ박영채

박길룡(1898~1943)은 일제강점기 한국에서 가장 왕성한 활동을 펼쳤던 건축가로 꼽힌다. 식민지 경성에서 가장 유명했던 건물인 화신백화점을 비롯해서 약 200개 작품을 설계했다고 전한다. 그렇지만 「SPACE(공간)」662호에 실린 기사에서 김현섭의 주장처럼, 그동안 박길룡이 설계한 것으로 알려진 건물들 가운데 몇몇은 설계자의 진위 여부를 판별할 확실한 증거를 갖고 있지 않다. 김현섭이 의문을 제기했던 보화각뿐 아니라, 1991년 서울시 문화재자료 제1호로 지정된 옥인동 박노수 가옥, 동아백화점 등이 그렇다. 이런 논란의 근본 원인은 건축가가 너무 이른 나이에 타계하면서 사무실의 실적들을 제대로 정리하지 못했기 때문이라고 생각한다. 한국전쟁과 이후의 사회 혼란을 거치며 많은 자료들이 소실되었고, 박길룡건축사무소에서 설계한 건물들의 정확한 목록을 만들기 어렵게 되었다. 지금까지 박길룡 작품으로 확실한 것은 「조선과 건축(朝鮮と建築)」(1943년 5월호)에 발표된 작품들, 일본의 건설회사인 시미즈구미(淸水組)가 발행한 『공사연감(工事年鑑)』과 『주택건축도집(住宅建築図集)』에 실린 건물들, 그리고 국내 일간지에 소개된 작품들이다. 그 외에는 도면이 새롭게 발굴되지 않는 이상 진품 여부를 확인할 방법이 현재로서는 마땅찮다.

그렇지만 이들 건물의 설계자를 가리는 작업은 그리 어려운 일이 아니다. 1930년대 식민지 조선에서 활동했던 건축가들의 수가 손에 꼽을 정도로 적었기 때문이다. 박길룡을 비롯해서 박동진(1899~1980), 이훈우(1886~1937), 박인준(1892~1974) 등의 이름을 떠올릴 수 있는데, 박길룡을 제외하면 나머지 건축가들의 작품수는 매우 제한적이다. 더욱이 1930년대 경성에서 근대건축 양식을 구사할 수 있었던 건축가는 박길룡이 거의 유일했다. 물론 조선총독부 영선계와 같이 건축 관련 관공서에서 일했던 일본인 건축가들도 있었지만, 그들이 한국인의 민간 프로젝트를 맡았던 경우는 매우 드물었다. 경성에 일본인 최초로 설계사무소를 개설했던 나카무라 요시헤이(中村與資平, 1880~1963)가 예외적일 것이다. 이런 상황에서 박길룡의 설계 작품에서 특징적으로 나타나는 평면, 설비, 구조, 창호 디테일의 비교를 통해, 그리고 무엇보다 여러 잡지와 신문 지상에 발표된 박길룡의 건축이론을 검토하면서, 그 밀접한 관련성을 입증할 경우 박길룡의 작품으로 인정해도 무방하다고 생각한다. 그래서 본고에서는 보화각, 박노수 가옥 두 건물을 대상으로 박길룡과의 관계를 추적하고자 하며, 일단 잠정적으로 박길룡 작품으로 판정된 이후라도, 다른 명확한 증거가 나타날 경우 본고의 주장을 수정할 예정이다.

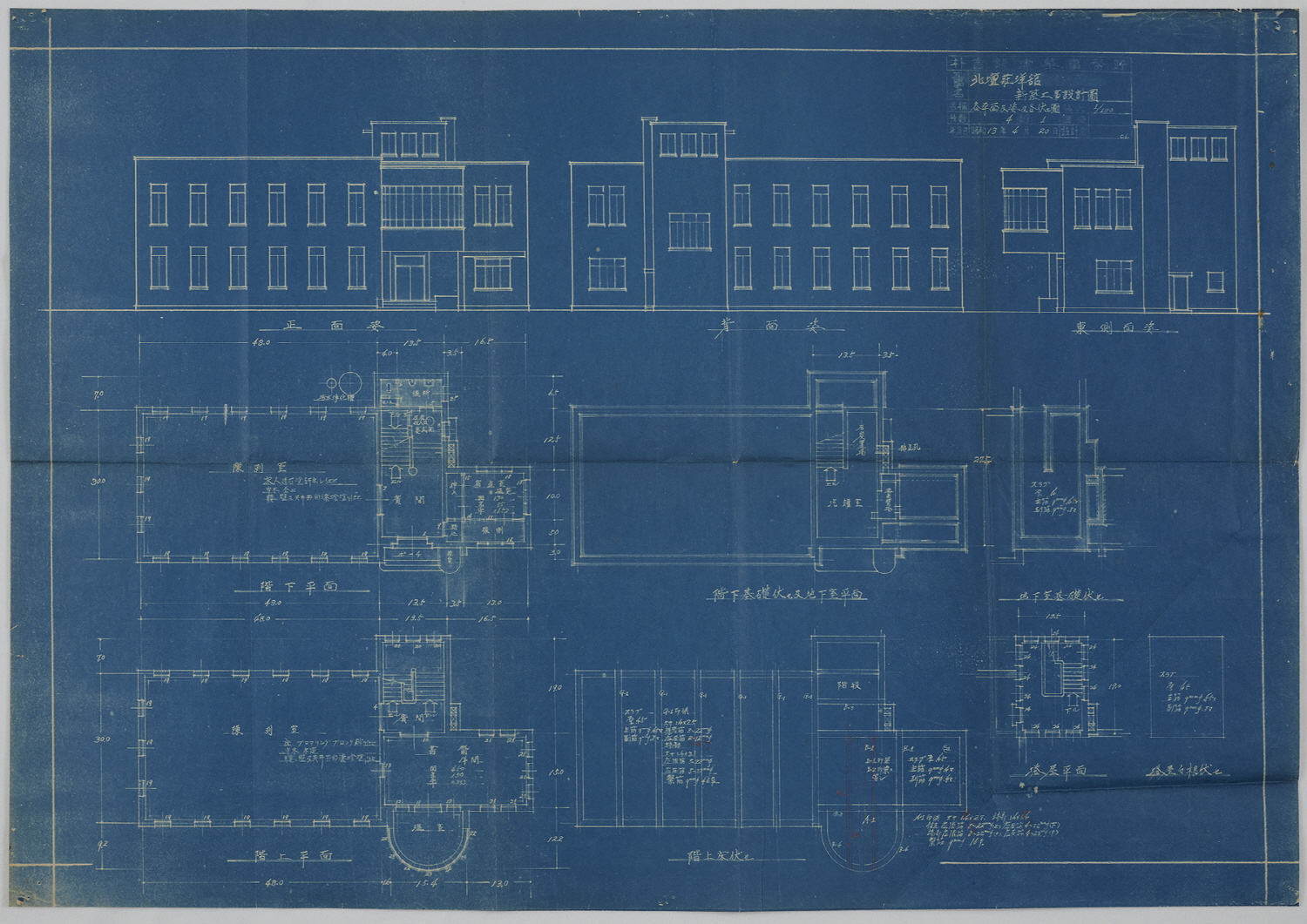

보화각 1층(왼쪽), 2층(오른쪽) 평면도(한양대학교 건축사연구실 실측)

보화각

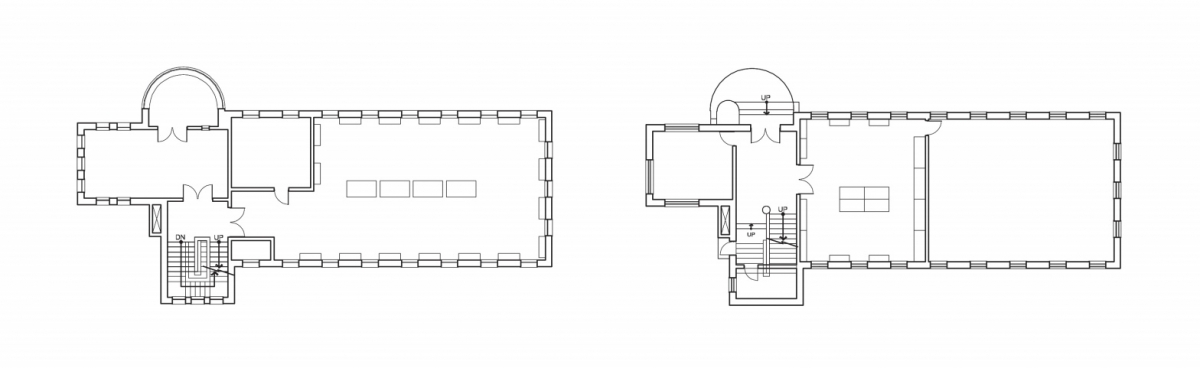

현재 간송미술문화재단 웹사이트에 게재된 보화각 관련 내용을 보면, “보화각 건물은 조선인 건축가인 박길룡(朴吉龍, 1898~1943)이 설계했다. 박길룡은 1920년 경성공업전문학교(서울공대 전신)를 졸업하고 조선총독부 기사를 거쳐 1932년 7월에 종로구 예지동에 개인 건축사무소를 차리고 있었다.”▼1라고 쓰여 있다. 그리고 건물의 건립 연대에 대해 “드디어 1938년 윤 7월 5일에 우리나라 초유의 사립박물관인 보화각(葆華閣)이 상량식을 치루게 된다.”라고 쓰고 있다. 그동안 박길룡의 제대로 된 작품 목록이 만들어지지 않았던 까닭에 보화각이 어떤 맥락에서 설계되었는지 잘 알 수 없었다. 비교할 만한 다양한 형태의 건물이 존재하지 않아서 박길룡의 설계 방식을 제대로 이해할 수 없었던 것이다. 하지만 다행히 시미즈구미가 발행한 『주택건축도집』에서, 그동안 알려진 적이 없던 박길룡의 ‘B씨저(B氏邸)’가 발견되면서▼2 그 평면과 구조 방식, 창호에서의 유사성을 확인할 수 있게 됐다. 똑같은 주택이 시미즈구미가 1937년(소화 12년) 발행한 『공사연감』에도실렸는데, 여기서는 집 이름이 ‘민병수씨저(閔丙壽氏邸)’로 표기됐다.▼3 이 건물은 보화각보다 약 2년 앞선 1936년 12월 서울 청운동에 지어졌다. 보화각과 민병수 주택은 기능상의 차이에도 불구하고, 우선 그 평면 방식에서 유사성을 찾을 수 있다. 특징적인 것은 반원형의 공간이 평면 좌측에 치우쳐서 돌출한 것이다. 물론 보화각은 그것이 2층에 캔틸레버로 돌출해 있는 반면, 민병수 주택에서는 1층은 응접실로 2층은 테라스로 사용된 점이 다르다.

박길룡은 1936년 7월 29일부터 8월 1일까지 「동아일보」에 ‘현대와 건축’이라는 제목의 글을 네 번에 걸쳐 연재한 바 있다. 이 글들은 각기 주제에 따라 별도로 쓰인 글이기보다는, 건축가가 오랫동안 발전시켜온 생각을 네 차례에 나눠 게재한 것으로 보인다. 네 편의 글 가운데 1936년 8월 1일에 발표된 마지막 글은 ‘경성저명건축비평’이라는 부제목으로, 그가 지향하고 있는 건축적 목표를 네 가지로 제시하고 있다. “① 건축 형태는 기능이 가장 필연적으로 표현된 것이다. ② 허위가 없는 간명한 형식이 가장 아름다운 것이다. ③ 현대의 강건한 미는 가장 재료적인 측면에서 찾아 볼 수 있다. ④ 동적 표현이야말로 가장 특이한 현대 경향의 하나이다.”▼4 박길룡은 이런 기준들을 바탕으로 당시 경성에 세워진 주요 건물들을 네 가지로 분류하여 비평하는데, 이를 통해 자신의 건축적 지향을 명확히 드러낸다.

이런 네 가지 기준은 당연히 자신의 건물 디자인에도 적용됐다. 물론 화신백화점에서처럼 건축주의 요청에 따라 기존의 역사주의적 모티브를 사용한 사례도 있지만, 자유롭게 설계할 여건이 주어질 경우 이 같은 원칙에 따라 설계하고자 했다. 보화각과 민병수 주택은 박길룡이 가졌던 기준이 잘 적용된 건물이다. 이 두 작품은 공통적으로 건물 형태가 기능을 잘 표현하고, 간명한 형식을 동적으로 표현하고 있다. 특히 동적 표현은 매우 중요한데, 그가 설계에 참여했다고 알려진 경성제국대학 본관에서도 그 점이 특징적으로 나타나기 때문이다. 즉 의학부와 법문학부 본관은 엄격한 대칭으로 디자인되었던 반면, 경성제국대학 본관의 경우에는 캠퍼스 내 주요 건물들 중에서 유일하게 비대칭적 구성을 하고 있다. 보화각과 민병수 주택은 공통적으로 반원형의 돌출된 매스를 가지는데, 이로 인해 건물 형태가 전체적으로 비대칭적으로 균형을 잡고 있다.이처럼 평면에서의 유사성과 함께 구조 방식도 매우 비슷하다. 보화각은 외관상 백색의 입방체 건물로 지어져서 1920년대 서구 근대건축의 양식을 연상시킨다. 그래서 르 코르뷔지에가 제안했던 돔이노 구조와 유사한 구조 방식으로 세워졌을 것이라고 짐작하기 쉽다. 하지만 보화각의 시공 사진을 보면 이런 생각이 틀렸음을 확인할 수 있다.

보화각의 구조는 벽돌로 2B 두께로 쌓아 내력벽을 만들고 그 위에 콘크리트 바닥을 올렸다. 이 때문에 철근콘크리트 구조의 구축적 명료함은 존재하지 않는다. 이 같은 방식은 식민지 조선에서 1920년대 초반 기독교 계통의 교육시설에서 처음 사용되기 시작했다. 그러나 1923년 관동대지진 이후 일본 본토의 경향이 식민지 조선에 영향을 미치면서, 1920년대 후반에 세워진 주요 공공건물들은 이 방법 대신 완전한 철근콘크리트 구조를 채택했다. 박길룡도 한청빌딩(4층, 1934~1935)과 화신백화점(7층, 1935~1937)을 설계하며 이미 철근콘크리트 구조를 사용한 바 있다. 다만 규모가 작은 건물에서는 조적과 콘크리트 구조를 결합한 방식을 취했다. 1930년대 후반에 지어진 보화각과 민병수 주택에서 똑같은 구조 방식이 구사된 것은 우연이 아니며, 여기에는 박길룡의 생각이 반영되었다고 생각하는 바다.

이 같은 구조 방식은 독특한 창호 형태를 만들어낸다. 건물 가장자리의 콘크리트 보가 창호의 상인방 역할을 하면서, 비교적 넓은 폭의 창문 설치가 가능해졌기 때문이다. 그 결과 장식적인 인방의 설치가 불필요해지면서 비교적 간명한 외관을 만들어낼 수 있게 되었다. 박길룡 건축에서는 미닫이와 여닫이 창호가 동시에 사용되었지만 그 둘 가운데 여닫이 창호에서 박길룡 건축 특유의 설계 방식이 잘 나타난다. 조적식 벽체이기 때문에 벽 두께가 두꺼웠고, 이에 이중의 여닫이 창문을 설치할 수 있었다. 이 경우 안쪽의 창은 건물 내부로 열리고 바깥쪽 창은 외부로 열리도록 했다. 한국의 겨울철 추위에 대비한 창호 설치 방식이라고 생각한다. 그렇게 해서 만들어진 창호에는 독특한 격자 패턴이 등장한다. 공통적으로 넓은 유리창을 수평과 수직의 창틀로 나눠서 격자형 패턴을 만든 것이다. 이런 방식은 박노수 가옥과 보화각 1층 전시실 창호에서도 똑같이 나타나는 박길룡 건축의 주요 특징 중 하나라 할 수 있다.

민병수 주택 1, 2층 평면도 및 전경 사진(출처: 株式會社淸水組, 『住宅建築図集』, 1939, 119쪽)

박노수 가옥

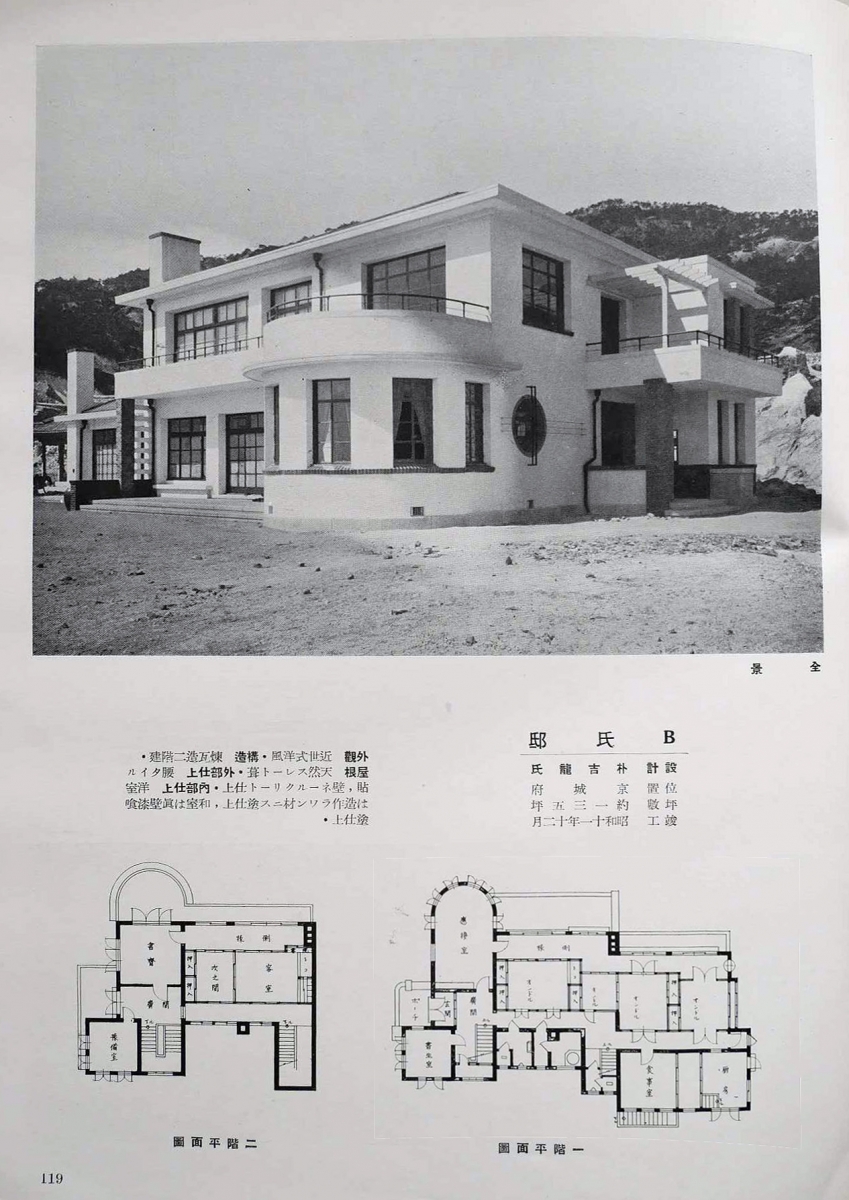

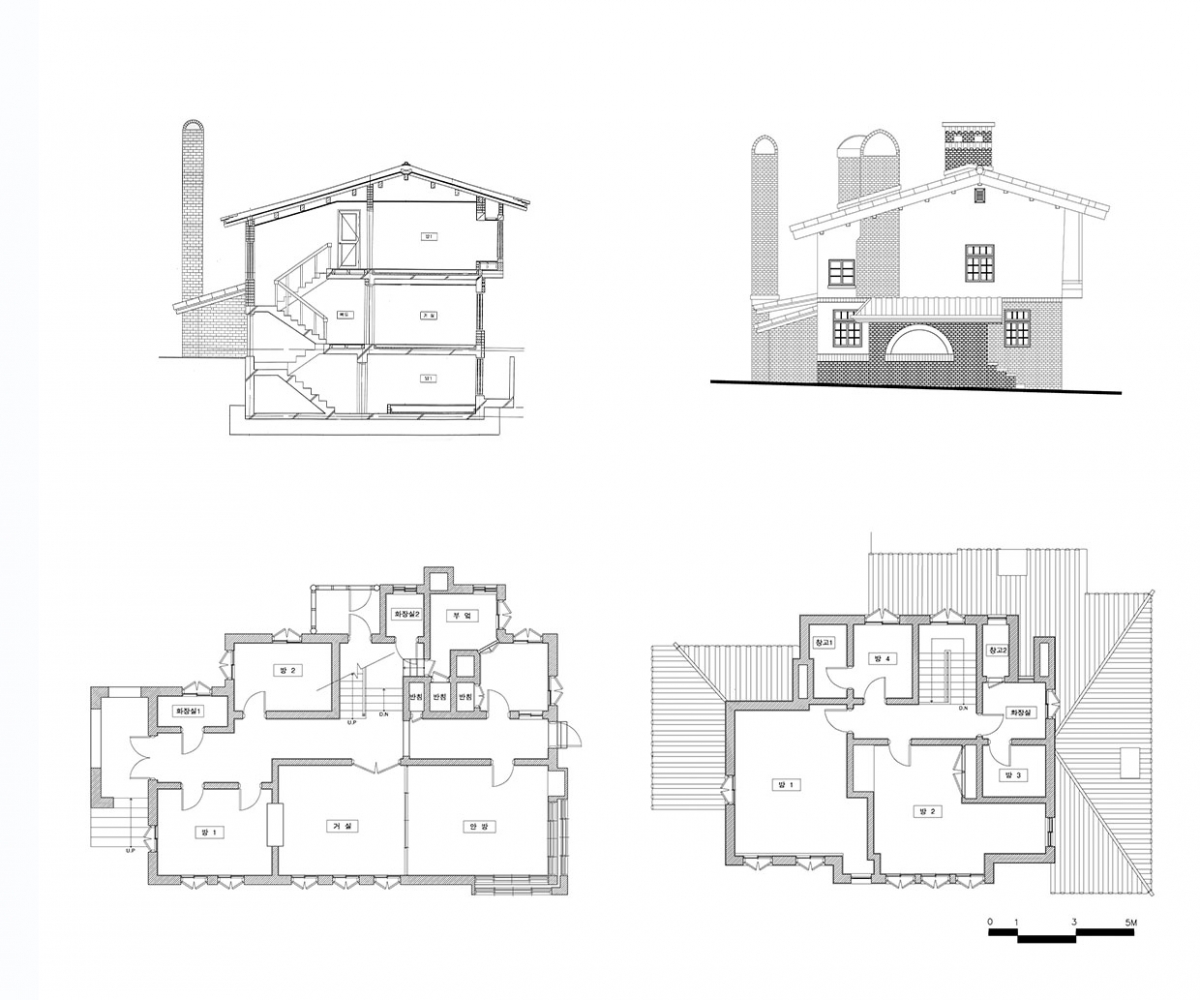

보화각에 이어 박노수 가옥도 유사한 방식으로 박길룡이 설계했음을 입증할 수 있다. 여기서는 세 가지 관점을 가지고 박길룡과의 관계성을 검토할 수 있다. 우선 가옥의 평면 구조에서 내부 실들이 중복도형으로 배치되어 있다는 점이다. 박노수 가옥과 가장 가까운 평면 체계를 가진 것이 바로 박길룡이 설계했던 신당동 윤씨 주택이다.▼5 설계 시기로 본다면 윤씨 주택이 조금 빨랐던 것으로 보인다. 윤씨 주택은 1938년 5월에 기공됐으나 1939년 3월까지 준공되지 못했다. 이에 비해 박노수 가옥은 1939년 5월에 상량하여 1939년 8월에 준공하여 집들이를 했다. 두 집을 비교하면 1층의 실 배치가 거의 유사함을 발견할 수 있다. 다만 식사실이 박노수 가옥에서는 북쪽에, 윤씨 주택에서는 남쪽에 위치하는 점만 다르다. 이로 인해 박노수 가옥의 부엌은 다소 옹색해 보인다. 이 정도 차이는 주어진 대지 여건이나 클라이언트의 요구에 따라 쉽게 일어날 수 있는 것이어서 비슷한 시기에 설계된 두 개의 평면 사이에 커다란 유사성을 확인할 수 있다. 특히 당시 매우 드물었던 모서리 이중창이 두 집에서 동시에 발견되는 점을 고려할 때 두 집은 같은 건축사무소에서 설계했을 가능성이 크다.

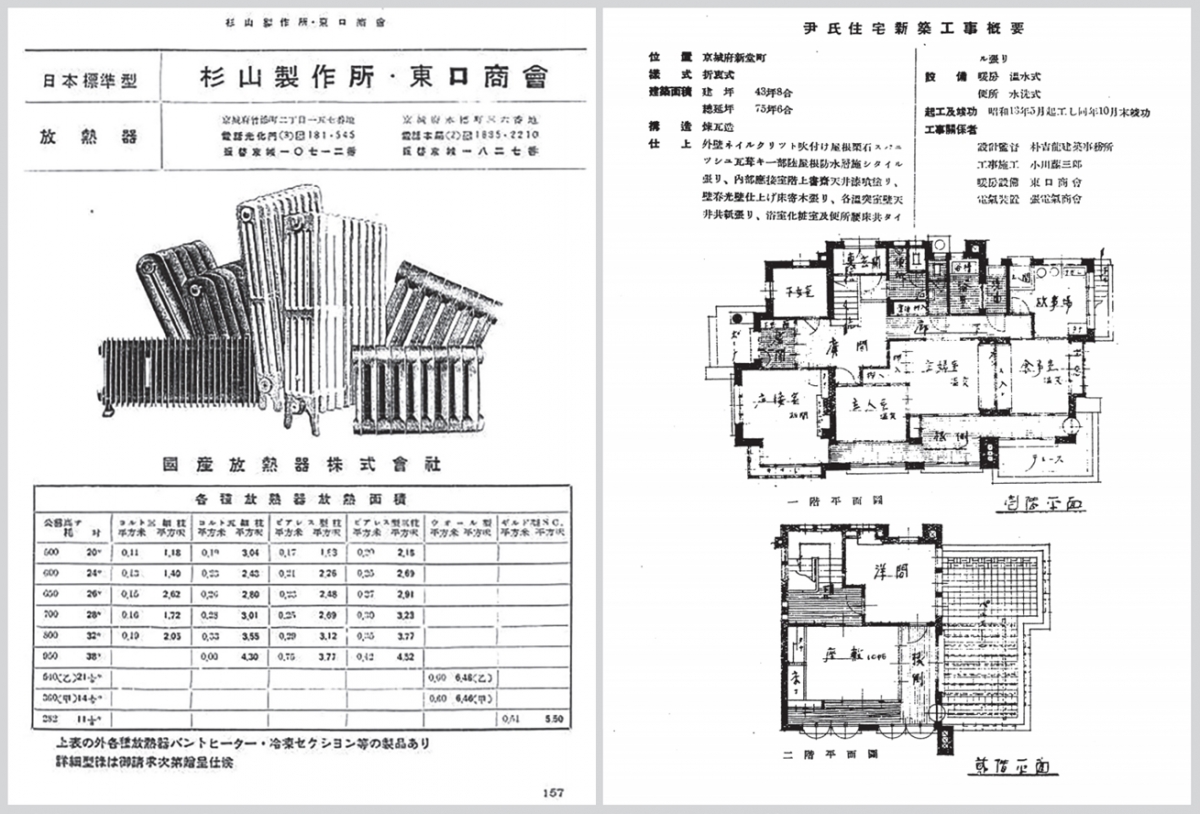

둘째로 난방 방식에 대해 살펴보자. 박길룡은 한옥에서 온돌의 중요성을 잘 알고 있었고 이를 개량하고자 꾸준히 시도했다. 처음에는 부엌을 중심으로 방들을 배치하여 온돌 아궁이를 부엌으로 한데 모으려고 했다. 하지만 실의 개수가 늘어나면 이 방안은 실현할 수 없었고, 박길룡은 이런 문제점을 다양한 방식으로 해결해나갔다. 그중에서 중요한 도전은 지하실을 파서 여러 온돌 아궁이를 한곳에 모은 것이다. 동선의 편리함과 난방의 효율성을 높이기 위한 시도였다. 특히 중복도형의 주택들에서는 가운데 중복도 아래를 파서 지하에 온돌 아궁이를 집중적으로 배치했다. 이런 특징은 박노수 가옥에서도 등장한다. 신당동 윤씨 주택의 난방은 온수식으로 되어 있고, 난방 설비를 동구상회(東口商會)에서 했던 것으로 나온다. 1938년 조선건축회에서 발행한 『건축자료형록(建築資料型錄)』에 동구상회의 난방 기구들이 실려 있는데,▼6 이들은 박노수 가옥에서 사용된 라디에이터와 매우 유사하다는 사실을 확인할 수 있다. 그리고 최근에 개보수 과정에서 철거된 보화각의 라디에이터와도 유사한 형태가 발견되었다. 그런 점에서 보화각과 박노수 가옥 역시 동구상회에서 설치했을 가능성이 매우 높다. 지금은 보일러 관련 시설들은 모두 사라졌지만 라디에이터는 박노수 가옥에 여전히 남아 있다. 지상 1층의 응접실에 한 개, 복도에 두 개, 거실에 한 개, 부엌에 한 개, 식당에 한 개, 그리고 지상 2층의 작업실에 한 개, 화장실에 한 개 등 모두 여덟 개의 금속 라디에이터가 느티나무(欅木)로 만든 틀 속에 설치되어 있다.

여기서 특이한 사실은 1층의 안방과 자녀방, 그리고 지하실에 난 두 개의 방에는 온돌이 설치됐다는 점이다. 그리고 이들 방의 온돌 아궁이 세 개를 지하실에 배치해 온돌 관리에 효율성을 꾀하자고 했다. 현재는 지하층 방의 바닥을 데우는 한 개의 온돌 아궁이만 발견될 뿐, 나머지 세 개는 발견되지 않는다. 그렇지만 지하층 또 다른 방을 데우는 온돌 아궁이가 2012년 실측보고서에는 나타나는 것으로 보아 가옥이 미술관으로 개조되는 과정에서 사라졌다고 짐작된다.▼7 또한 박노수 화백의 가족들과의 인터뷰에 따르면, 1층 안방의 아궁이는 지하층 연탄 창고 벽면에 설치되어 있다가, 습기가 차서 벽면을 목재로 막는 과정에서 사라졌다고 한다.▼8 그리고 나머지 현관 옆의 방은 온돌 아궁이가 건물 외벽에 뚫려 있는데, 이것 역시 쓰지 않아 폐쇄됐다고 한다. 이렇게 온돌방에는 각각의 아궁이가 설치되고, 이들 방 각각의 지붕 위로 굴뚝들이 솟아나서, 각 방에 온돌이 존재했음을 명확히 알 수 있다. 이러한 난방 방식은, 일식 주택의 양식에 조선인의 생활양식을 도입하자는 박길룡의 평소 주장과 일치한다.▼9

마지막 관점은 건물의 형태적 모티브와 재료다. 박노수 가옥에서 특징적인 것은 일식 기와로 된 경사지붕 아래 처마로 튀어나온 서까래다. 그 단면이 둥글어서, 대단히 한국적인 모티브로 보인다. 일본 건축에서는 각형의 서까래를 쓰기 때문이다. 그런 점에서 이 건물은 일본인 건축가가 아닌 한국인 건축가에 의해 설계됐음이 확실해 보인다. 또한 측벽에서 서까래를 받치는 도리가 돌출한 것도 중요한 건축적 특징이다. 지붕 형태에서 박노수 가옥과 가장 유사한 사례가 사직동 윤씨 댁에서 발견된다. 최순애의 논문에서 희미한 사진으로 나타나지만 유사한 경사지붕 아래로 도리가 돌출한 모습을 확인할 수 있다.▼10 그런 점에서 박노수 가옥과의 연관성을 이야기할 수 있다. 이상 세 가지 관점에서 볼 때, 박노수 가옥은 박길룡이 설계했음이 거의 확실시된다. 특히 비슷한 시기에 설계된 신당동 윤씨 주택과의 연계성이 매우 크다고 본다. (글 정인하 / 진행 방유경 기자)

(시계방향으로) 박노수 가옥 단면도, 좌측면도, 2층 평면도, 1층 평면도(서울역사박물관 소장)

(왼쪽) 동구상회의 난방기구들(출처: 朝鮮建築會, 『建築資料型錄』, 1938, 157쪽), (오른쪽) 신당동 윤씨 주택 1, 2층 평면도(출처: 「朝鮮と建築」, 1939. 3.)

-

1 「보화각(葆華閣)의 설립과 활발한 수집」, http://kansong.org/kansong/ biography_4/, 2023년 4월 18일 접근.

2 株式會社淸水組, 『住宅建築図集』, 1939, 119쪽. 시미즈구미는 자신의 회사에서 시공한 주택 작품을 모아 1935년 이미 첫 권을 출판한 적이 있었다. 이 책은 2집에 해당하는데, 1934년 7월부터 1938년 6월까지 준공된 주택 작품을 모아서 편집한 것이다.

3 왜 이름이 다르게 붙었는지 확실하지는 않지만, 閔씨 성이 일본어로 ‘빈(びん)’으로 음독되기 때문이라고 생각한다. 이 글에서는 ‘민병수 주택’으로 표기를 통일하고자 한다.

4 박길룡, ‘현대와 건축, 경성저명건축비평’, 「동아일보」, 1936년 8월 1일.

5 朴吉龍, 「朝鮮と建築」, 1939년 3월호, 72쪽.

6 朝鮮建築會, 『建築資料型錄』, 1938년, 157쪽. 이것은 일종의 건축재료 카탈로그로서 원래는 일본생명빌딩 2층에 건축재료진열장(建築材料陳列場)이 설치되었는데, 지방 관계자들의 편의를 위해 책자로 만들어진 것이다.

7 「옥인동 박노수가옥 정밀실측조사보고서」, 서울특별시 종로구청 문화공보과, 2012, 95쪽.

8 필자가 진행한 박이선과의 인터뷰, 2023년 2월 23일.

9 박길룡, ‘유행성의 소위 문화주택’, 「조선일보」, 1930년 9월 22일.

10 최순애, 「박길룡의 생애와 건축에 관한 연구」, 홍익대학교 석사학위 논문, 1981, 174쪽.

월간 「SPACE(공간)」 667호(2023년 6월호) 지면에서 더 많은 자료를 확인하실 수 있습니다.

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지