「SPACE(공간)」2023년 4월호 (통권 665호)

2022년 7월, 서울대학교는 문화관 리모델링 사업에 발맞춰 문화 창작자, 콘텐츠, 공간을 잇는 문화 생태계를 만들자는 취지로 문화예술원을 설립했다. 이와 같은 목적의 기관이 지난 3월 3일에 첫 국제 심포지엄을 개최하며 ‘순환성’을 열쇳말로 꺼내 들었다. 국내외 열 명의 연사는 미술, 디자인, 건축, 기술, 경영, 철학 등 다양한 분야에서 터득한 지식과 경험을 공유했다. 그들의 이야기를 통해 미래 문화예술계에서 순환성이 어떠한 역할을 할 수 있을지 전망해보자.

ⓒSNULIVE

마이클 바스카는 『휴먼 프런티어』(2021)에서 “인류의 성장은 더뎌졌으며, 예전만큼 거대한 아이디어가 나오지 않고 있다”고 했다. 알파고를 개발한 딥마인드의 전속 작가가 이런 말을 하는 것이 와닿지 않을 수 있으나, 과거와 현재를 비교해보면 고개를 끄덕이게 된다. 1967년에 쓰인 『The Year 2000』(칸 허먼, 앤서니 위너)에서는 인류가 당시와 같은 속도로 발전한다면 2000년에 일어날 일들을 예측했다. 그 내용을 돌이켜 평가해보면 많은 것이 빗나갔다. 바스카의 말처럼 우리는 21세기에 “하늘을 나는 자동차 대신 140글자를 쓰는 소셜 네트워크”를 얻었으니 말이다. 이번 행사에 참석하면서 ‘자원의 한계’가 그 원인 중 하나로 작동하지 않았을까, 하는 생각이 들었다.

이지회(국립현대미술관 학예연구사)는 개회사에서 심포지엄을 기획한 배경을 설명하며 케네스 유어트 볼딩을 언급했다. 그는 1966년에 ‘순환경제’ 개념의 토대를 마련한 경제학자다. 한정된 자원 속에서 인간의 삶을 존속하기 위해 순환 체계가 전제 조건이 돼야 함을 주장한 바 있다. 이는 오늘날 환경 및 경제 분야에서 지속 가능한 해답으로 사용되며, 대중에게도 순환은 더 이상 낯선 용어가 아니다. 서울대학교 문화예술원은 순환성이 문화예술 분야에서도 지속 가능의 열쇠로 쓰여야 한다는 입장이다. 이 자리에서는 순환성을 총 세 가지 관점(창작의 자양분, 미래의 사회-생태계, 기술 이후)으로 나눠 살폈는데, 일맥상통하는 부분은 서로 다른 영역들 사이에서 시너지와 새로움이 창조된다는 것이었다. 이는 어쩌면 과거에 한창 들끓던 ‘융합’과도 비슷해 보일 수 있다. 그러나 우리는 순환성이 한정된 자원을 운용해 새로운 흐름을 창출하는 제안이었음을 다시금 상기할 필요가 있다. 단순히 다양한 기술 혹은 인적 자원을 연결하는 데 그치지 않고, 예술을 통해 사회에 메시지를 전하고, 또 그 메시지를 전달받은 누군가가 창조적 사고를 하는 일 또한 순환성의 특성이다. 이러한 면에서 순환성은 자원의 한계에 직면한 인류가 계속해서 나아가기 위한 필수적 선택일 수도 있다.

지식을 재창조하는

1부 ‘창작의 자양분’에서는 창작자와 기업 혹은 단체 등이 어떻게 순환하며 지식을 재창조하는지 살펴봤다. 그중에서도 현대자동차그룹이 운영하는 제로원(ZER01NE)과 뉴욕의 뉴 뮤지엄이 설립한 뉴 잉크(NEW INC)를 비교해봄 직하다. 먼저 뉴 잉크는 2014년 최초로 미술관이 주도한 문화인큐베이션 단체다. 라울 즈벤게치(뉴 잉크 부디렉터)는 현재 뉴 잉크의 소속인과 출신자가 총 700여 명에 달하고, 분야도 현대미술, 디자인, 기술 등 제각각이라고 한다. 여느 미술관처럼 레지던시만을 운영해서는 이러한 숫자와 다양성을 확보할 수 없었을 것이다. 그들의 비법은 순환 체계를 갖춘 운영 방식에 있다. 뉴 잉크 출신으로 구성된 약 150명이 멘토링에 참여해 자신의 지식과 경험을 전수한다. 전시를 열 때도 현 소속 작가와 선배들이 함께 준비하는데, 라울은 “커뮤니티가 뉴 잉크를 하나로 모으는 힘이고, 창작은 다양성과 상호작용에서 나옴”을 다시 한 번 강조했다. 이들의 순환은 뉴 잉크 안에서만 머무르지 않는다. 창작자의 작품은 단체 사명에 따라 기후 변화, 차별 등 인도주의 문제를 건드리며 사회에까지 영향력을 발휘한다.

한편 제로원은 2018년부터 운영되어 지금까지 110명 이상의 크리에이터를 발굴하고 지원해왔다. 1년에 20명(팀) 정도를 선발하는데, 그 기준은 다양성과 타 분야와의 협업에 대한 열린 태도 등이다. 사실 기업이 문화에 후원하는 일이 특별한 태도는 아니다. 그러나 제로원은 단순한 사회적 책임으로서가 아닌 기업과 창작자의 순환을 도모하고자 존재하는 듯했다. 노규승(제로원 팀장)의 말에 따르면, 현대자동차그룹은 미래 신사업을 기획하는 데 ‘창의성’을 중요하게 여기며 이때 문화예술에서 많은 영감을 받는다고 한다. 그 예로 도시계획가 이동욱을 주축으로 건축가 소한철, 시각예술가 및 연출가 신양호, 뉴미디어 건축가 박성수, 사운드 디자이너 히로토 다케우치, 프로덕트 디자이너 윤지인으로 구성됐던 콜렉티브 그룹 IVAAIU 시티(본지 126~131쪽 참고)를 소개했다. 이들이 현대자동차그룹과 협업한 작품 ‘스팟-에코시스템’(2021)은 새롭게 등장한 4족 보행 로봇이 보급되면 도시는 어떤 모습일까, 라는 질문에서 출발해 2030년의 모습을 상상했다. 로봇 전용 도로, 바닥의 무선 충전 패드 같은 인프라는 도시의 물리적 변화를 암시한다. 실제로 이 팀은 “PC와 스마트폰이 변화시킨 영역은 주로 가상 세계인 반면, 로봇은 도로와 건물 곳곳에서 상호작용하기 때문에 변화가 더 클 것”이라 예측한다. 노규승은 현대자동차그룹이 근미래에 로봇과 사회가 공생하는 방법을 고민하던 중, “크리에이터와의 협업을 통해 색다른 관점을 얻을 수 있었다”고 전했다.

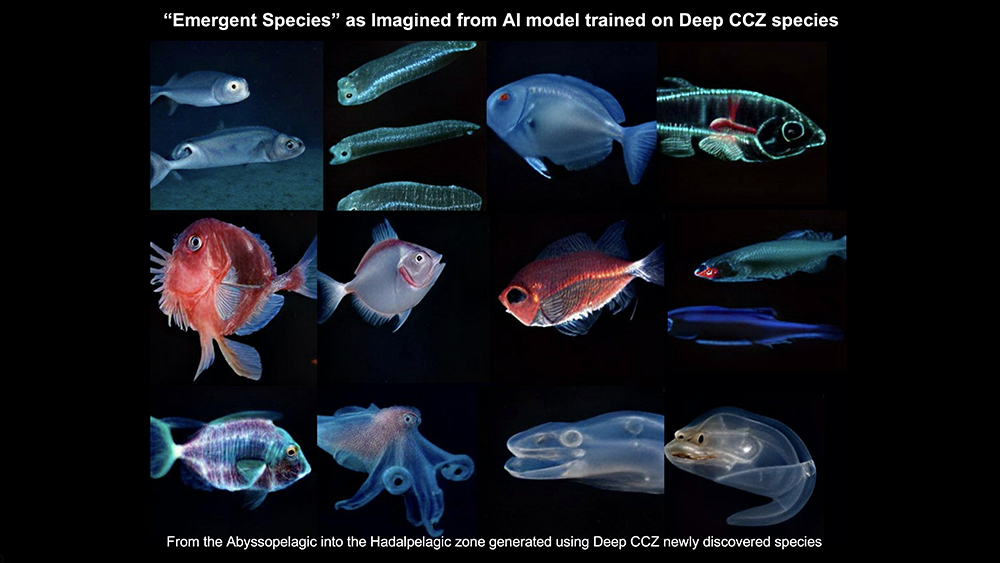

심해 CCZ의 어종을 바탕으로 인공지능이 상상한 ‘신흥 어종’ ©Daniel R. Small

자원과 사람, 이슈의 순환

2부에서는 음식, 디자인, 건축, 도시와 관련한 발제자들이 각 분야에서 자원과 사람, 이슈 등이 어떻게 순환하는지를 보여줬다. 그중 정소익(도시매개프로젝트 대표)은 ‘〈2086: 우리는 어떻게?〉를 준비하며’라는 제목의 발표를 맡았다. 오는 5월 20일에 모습을 드러낼 2023 베니스비엔날레 한국관(「SPACE(공간)」 663호 참고)은 인류 문명에 새로운 패러다임을 가져올 연도로 예측되는 ‘2086년에 우리는 어떻게 함께 살아갈 수 있을까?’를 고민한다. 전시에는 크게 두 가지 순환성이 존재한다. 하나는 참여 작가 간의 창조 과정에서 이뤄지는 순환이고, 또 하나는 작품과 관객 사이에서 일어나는 이슈의 순환이다. 시각예술가 정재경의 영상을 제외한 세 작품은 건축가와 지역사회 연구자가 한 팀을 이뤄 선보인다. 이들은 공동 리서치와 디자인 협업을 통해 우리의 선택에 따라 달라질 미래 시나리오를 제시한다. 전시는 참여형 게임 작품으로 마무리될 예정이다. 관객이 화면에 뜨는 질문에 자신이 취할 행동을 선택하면, 그 선택들이 불러올 앞날을 보여주는 방식이다. 선택에 대한 공동의 결과물은 우리에게 생활과 사고를 개혁하는 ‘현재의 선택’이 미래를 개선한다는 울림으로 다가올 것이다.

정소익은 이와 같은 작업을 제시할 수 있었던 계기에 대해 본인의 이력을 소개했다. 건축(학사), 인테리어 디자인(석사), 도시설계(박사)와 같이 다양한 관심사는 그가 건축 외 활동(공공예술, 전시기획, 출판 등)과 덜 전형적인 결과를 도출하는 데 창조적 순환으로 작용했다. 그는 작년 사회복지학과에서 지역사회복지(community practice)를 공부하며 박사학위를 취득했다고 한다. 그러면서 도시·건축 분야의 교육 개선 방향을 짚기도 했다. 교육 커리큘럼이 설계나 도시·건축 이론에만 치중하지 않고 사회과학(사회복지학)을 조금이라도 아우른다면, 오히려 학교를 졸업하고 도시재생 같은 실무 현장에서 연계가 더욱 잘 될 가능성이 높다는 것이다. 나아가 인문학 등과의 연계 교육도 건축 업역이 확장하는 데 기여할 수 있으리라는 기대감을 밝혔다.

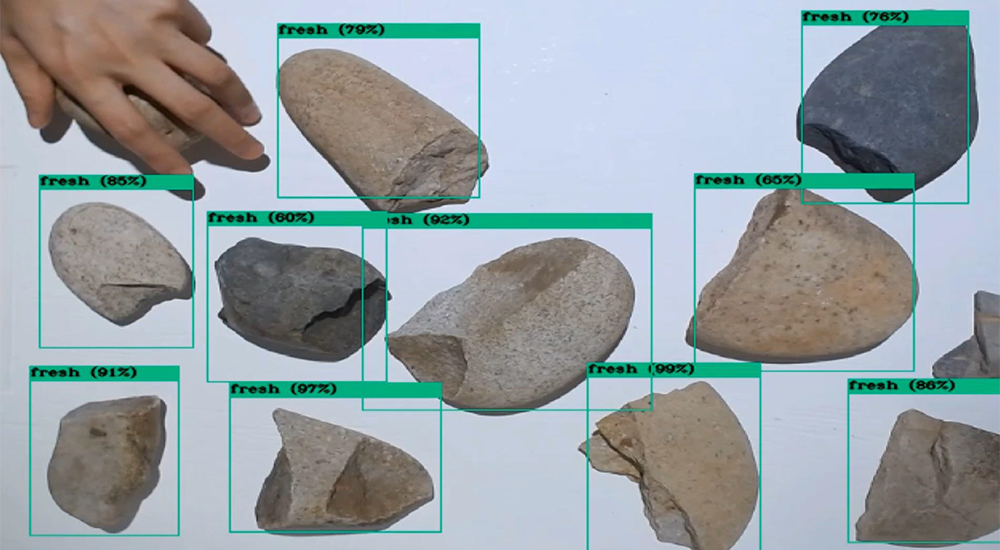

‘신선한 돌’(2020) ©Unmake Lab

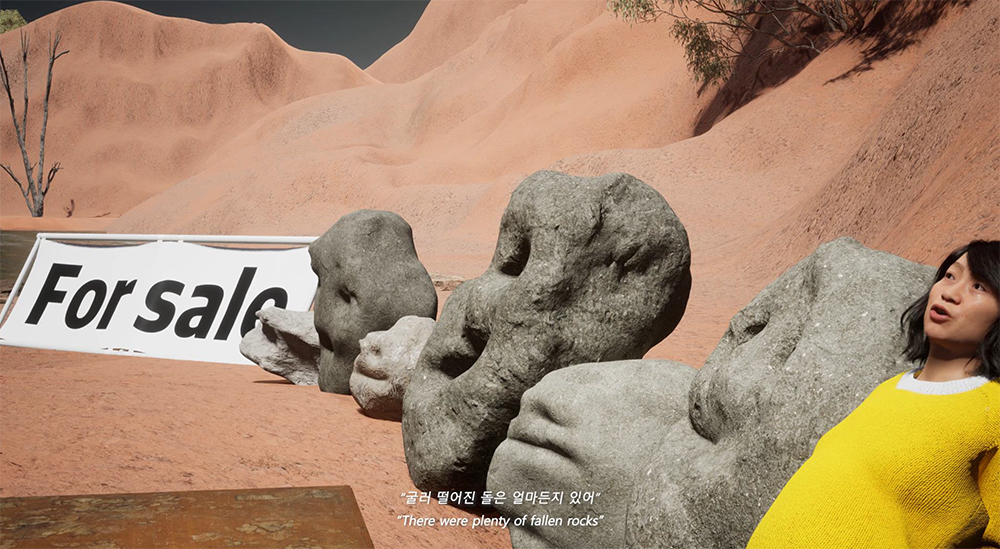

‘시시포스의 변수’(2021) ©Unmake Lab

예술적 사고와 기술적 실천

3부에서는 예술적 사고로 기술적 실천을 어떻게 변화시키는지를 다뤘다. 시각예술가 대니얼 스몰은 “인간의 총체적 사고가 어려워진 때에 독창적 사고를 키우기 위해 동식물 혹은 아예 다른 외계종의 관점이 필요할 수도 있다”고 전한다. 그가 해저 5000m에서 과학자와 함께 고대 생태계를 탐구한 프로젝트가 이를 잘 나타낸다. 그들은 심해 클래리언-클리퍼튼 존(CCZ)에서 수십 마리의 신흥 어종을 카메라에 스캔해 담았다. 대니얼은 이 데이터 세트를 인공지능에 학습시켜 그보다 더 깊은 바다에는 어떠한 어종이 있을지 상상하고 시각 이미지를 만들도록 했다.

최빛나(언메이크랩 미디어 아티스트)는 깨진 돌을 주제로 ‘시시포스’ 시리즈를 완성했다. 4대강 정비 사업으로 만들어진 거대한 모래산(모래둑골)을 시시포스처럼 오르는 퍼포먼스, 그 산에서 깨진 돌을 가져와 자료화한 ‘시시포스 데이터셋’(2020), 인공지능이 깨진 돌을 신선한 돌로 인식하도록 한 ‘신선한 돌’(2020), 그리고 GPT-3를 통해 시시포스 서사를 해체한 영상 ‘시시포스의 변수’(2021)에 이르기까지. 이때 기술은 다양한 창작의 원동력으로 동원됐다. 그중 ‘시시포스의 변수’는 주인공이 머리 위에 돌을 얹고 기쁨의 춤을 추는 모습으로 마무리된다. 이 장면은 GPT-3에게 돌이 늘 꼭대기에 있을 수 있는 방법을 묻고 “돌을 머리 위로 올려. 꼭대기에 있으니 해결된 것”이라는 대답에서 착안했다.

이어진 토론 시간은 인공지능 기술에 대한 이야기로 뜨거웠다. 이택광(경희대학교 교수)은 고대에는 기술이 인간이 살아가는 하나의 방식으로서 사용됐고 기술과 예술이 합쳐져 있었음(craftsmanship, 장인 정신)을 언급했다. 이 ‘약한 기술’처럼 현대 기술을 예술, 인간 등과의 관계에서 우위가 아니라 동등하게 위치시킨다면 더 많은 창의성이 발휘될 수 있다는 입장이다. 반면 노소영(아트센터 나비 관장)은 “이제는 기술이 약하지 않다. 인간이 약하다”며 운을 뗐다. 그러면서 현재 많은 작가가 인공지능을 이용해 내놓는 결과물이 색다르지 않음에 아쉬움을 드러냈다.

이제는 챗GPT로 논문과 책을 쓰고, 미드저니는 건축 이미지를 생성하더니 도면까지 구현하는 능력에 다다랐다고 한다. 인류 역사를 돌아보면 새로운 지식이나 기술은 불신 혹은 위협의 대상으로 보는 시각이 지배적이었다. 그러나 변화를 거부할 수 없다면 비판적 시각과 함께 포용하는 자세도 길러야 하지 않을까. 그 열쇠는 순환성에 있을지도 모른다. 마지막으로 이 글을 마치며 기자 본인도 문화예술에서의 순환성과 융합의 차이를 이해하기 위해 챗GPT로부터 힌트를 얻었음을 고백한다. (글 한가람 기자)

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지