「SPACE(공간)」 2023년 7월호(통권 668호)

‘건축의 이론-역사-비평의 핵심과제. 이야기의 생명력’ 강연 자료

Screenshots from Zoom

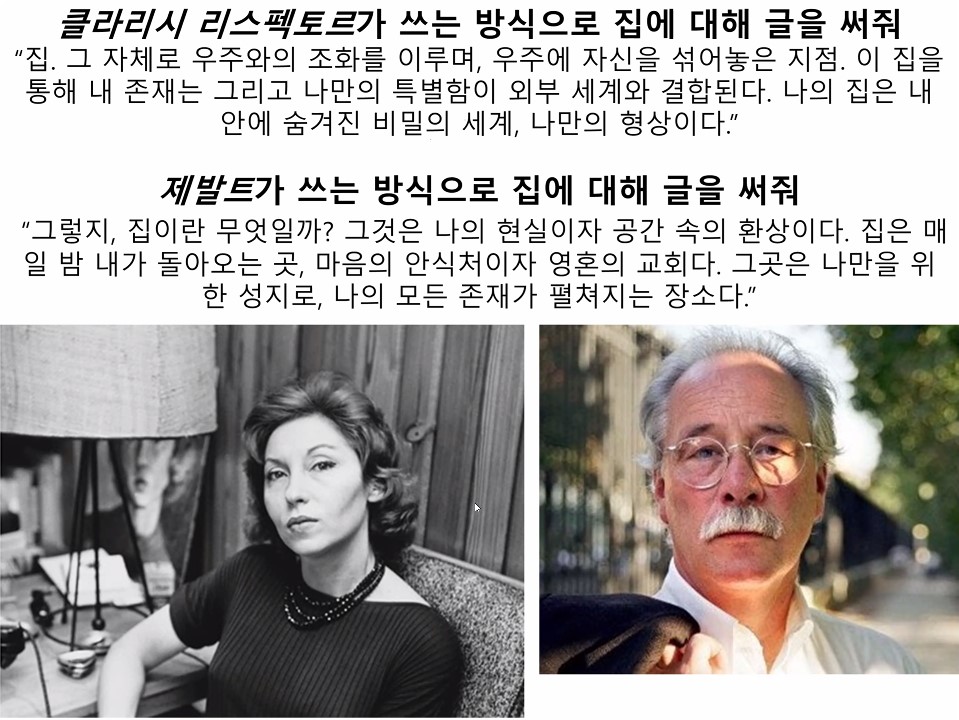

한국건축역사학회가 건축의 정의, 창작, 역사, 비평과 관련한 지식을 교류하고 새롭게 사유하기 위한 건축이론교실을 열었다. 6월 5일, 김영철(배재대학교 교수)의 ‘건축의 정의-비트루비우스와 슈마르조 비교 독해’에 이어 6월 12일에 열린 두 번째 강좌는 작가 이종건의 ‘건축의 이론-역사-비평의 핵심과제. 이야기의 생명력’이었다. 이종건은 건축 이론, 역사, 비평, 논문 등 모든 글을 쓰는 데 있어 중요한 것은 이야기라며 이러한 이야기에 생명력을 더하는 조건에 대해 강의했다. 여기서 이야기는 인간 삶 전체를 구조화하는 개념으로, 그에 따르면 서양의 핵심 이야기꾼은 예수고 동양의 핵심 이야기꾼은 붓다다. 그러나 지금은 챗GPT의 탄생으로 인간의 이야기꾼 자리가 위협받고 있다. 챗GPT에게 ‘클라리시 리스펙토르가 쓰는 방식으로 집에 대해 글을 써줘’라고 요청하면 작가의 독자적인 문체를 닮은 글이 완성되는데, 주목할 점은 챗GPT가 기술을 넘어 추상적인 영역까지 구현할 수 있다는 점이다. 여기서 이종건의 본질적인 질문이 시작된다. 그렇다면 인간만이 만들 수 있는 이야기는 무엇인가? 그는 그 해답이 경험에 있다고 말한다. 경험은 감각과 지식이 통합된 것으로 체험과 구분되며, 챗GPT는 몸체가 없어 직접적인 경험을 할 수 없다. 경험에 기반한 이야기는 단순한 정보 제공을 넘어 다양한 해석과 확장 가능성을 가지는데 그 예로는 요한 피터 헤벨의 『뜻밖의 재회』가 있다. 헤벨은 책에서 ‘50년이 지났다’라고 설명할 수 있는 문장을 ‘그 사이 (…) 리스본은 지진으로 파괴됐고, 프론치스코 1세 황제가 죽었고, 예수회는 해산됐고, 폴란드는 분할됐고’라는 문장으로 설명함으로써 50년의 흐름을 역사 속 위계로 올려놓는다. 그러나 경험에도 사유가 필요한 지점이 있다. 자본주의 사회 속에서 살아가는 오늘날 교환 가치가 없는 경험은 취급되지 않기 때문이다. 여기서 이종건은 다시 한 번 본질적인 질문을 던진다. 그렇다면 사회 구조에서 해방된 진정한 경험은 어떻게 이룰 수 있는가? 그는 흄의 ‘이성은 감정의 신하다’라는 문장을 언급한다. 무언가를 결정할 때는 감정이 우선하며 이성은 결정 이유를 찾는 도구일 뿐이라는 뜻이다. 결국 그는 인간만이 할 수 있는 이야기와 진실된 경험을 위해 감정에 따르는 것을 제안한다. 니체가 피로 글을 쓰라고 말했듯, 머리가 아니라 감정과 감정 밑에 있는 충동들을 건드릴 때 힘과 역동성을 만들어낼 수 있기 때문이다. 이번 건축이론교실은 총 12회차로 마련됐으며, 8월 21일까지 온라인(줌)으로 진행된다. 박지윤 기자

▲ SPACE, 스페이스, 공간

ⓒ VMSPACE 무단전재 및 재배포 금지